Bahnchaos Leipzig-Berlin - Wie Flixtrain und unbequeme ÖBB Stadler Rail Züge Pendlern den Nerv rauben

Leipzig/Berlin – Samstag, 21. Juni 2025, kurz nach halb fünf morgens in Leipzig. Der Tag verspricht sonnig und warm zu werden. Martin K. (Name geändert) ist früh wach, voller Vorfreude auf seinen Wochenendausflug nach Berlin. Für ihn ist die Kombination aus Zug und Klapprad ideal:

Sein Rad kostet in der Bahn nichts, da es zusammengeklappt problemlos als Handgepäck gilt. Außerdem erlaubt es ihm, später in Berlin flexibel unterwegs zu sein und gleichzeitig etwas für Fitness und Umwelt zu tun.

Bewusst hat er den frühen Flixtrain von Flixbus um 6:41 Uhr gewählt, denn nur diese Verbindung bietet den besonders günstigen Tarif von etwa 15 Euro. Spätere Züge kosten oft deutlich mehr – teils das Doppelte selbst mit Bahncard 50 der Deutschen Bahn (DB). Doch neben dem Preis ist vor allem ausschlaggebend: Er ist schnell und früh in Berlin. Ein wunderbarer Samstagausflug in die Hauptstadt liegt vor ihm, wie vor Hunderten anderen Reisenden.

Im morgendlichen Anreisestress entgeht Martin jedoch die um 6:17 Uhr eingetroffene SMS von Flixtrain, die ihn eigentlich über eine massive Verspätung von 90 Minuten informieren sollte. Zu diesem Zeitpunkt schaut er längst nicht mehr aufs Handy – er zieht bereits seine Schuhe an, packt seine Tasche und hetzt runter in den Keller um sein Klapprad loszumachen und zum Bahnhof zu radeln. Nichtsahnend erreicht er um 6:35 Uhr den Leipziger Hauptbahnhof. Erst der Blick auf die große Abfahrtstafel bringt die bittere Ernüchterung:

„Flixtrain nach Berlin – Verspätung ca. 90 Minuten.“

Viel zu spät, um noch alternative Reisepläne zu schmieden, und definitiv zu früh, um in einem Bahnhofscafé Trost zu finden. Es folgt eine zweite SMS von Flixtrain um 7:43 Uhr, diesmal mit der überraschenden Mitteilung, die Verspätung reduziere sich nun auf 60 Minuten. Genau in diesem Moment fährt der Zug jedoch bereits ab – für Martin und andere Passagiere ist es unmöglich, noch rechtzeitig zu Gleis 12 oder 18 zu eilen, wo Flixtrain normalerweise abfährt.

Martin bleibt frustriert zurück: „Ich wollte etwas Gutes für die Umwelt tun, dazu noch flexibel und sportlich reisen. Aber so macht Bahnfahren keinen Spaß.“

Nächtliche Irrfahrt über Bitterfeld mit dem ÖBB-Zug

Doch Martins Bahn-Albtraum setzt sich fort. Für die abendliche Rückreise wählt er den Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der um 22:34 Uhr ab Berlin Südkreuz normalerweise nur etwa 1 Stunde und 8 Minuten bis Leipzig braucht. Doch dieses Ticket ist teuer: Trotz Bahncard 50 zahlt Martin stolze 38 Euro – deutlich mehr, als ihn das Benzin mit dem Auto gekostet hätte.

Plötzlich, gegen 23 Uhr, folgt mitten während der Fahrt eine unerwartete Durchsage:

„Heute erfolgt die Fahrt nicht direkt, sondern über Bitterfeld.“

Aus der geplanten kurzen Verbindung wird eine zähe zweieinhalbstündige Irrfahrt, begleitet von ständigen ungeplanten Stopps mitten auf der Strecke. Zwar konnte er an diesem Abend im Zug sitzen bleiben – doch die Frustration ist groß.

12. Juli 2025: Erneut Bitterfeld – diesmal mit Zwangsumstieg

Am Samstag, dem 12. Juli 2025, spitzt sich die Lage nochmals drastisch zu: Wieder ist Martin mit seinem Klapprad unterwegs – aus Überzeugung, umweltfreundlich und flexibel durch die Hauptstadt zu kommen. Für die Rückfahrt entscheidet er sich erneut spontan für den ÖBB-Nachtzug ab Berlin Südkreuz, wieder ab 22.34 Uhr ab Gleis 5 im Keller des Bahnhofs Berlin Südkreuz. Doch was folgt, übertrifft die bisherigen Bahnpleiten: Die eigentlich schnelle Sprinter-Verbindung wird erneut kurzfristig gestrichen, stattdessen geht es – wie schon Wochen zuvor – über die Provinzstadt Bitterfeld und Halle. Diesmal jedoch mit einem zusätzlichen "Service" der besonderen Art: ein erzwungener Umstieg mitten in der Nacht, der aus einer ohnehin strapaziösen Rückfahrt endgültig eine Zumutung macht.

Gegen 23:35 Uhr müssen alle Passagiere die weiter nach Leipzig wollen in Bitterfeld den Zug verlassen und 50 Minuten frierend in der nächtlichen Bahnhofshalle auf den Anschluss warten oder Weitefahrt bis Halle (Saale), wo man den Zug um 0:04 Uhr nachts verlassen muss und weitere 21 Minuten in Kälte und Dunkelheit verbringen soll, ehe eine völlig überfüllte S-Bahn nach Leipzig weiterfährt von Gleis 3. Die Ankunft in Leipzig Hauptbahnhof erfolgt erst gegen 1:10 Uhr nachts, zu Hause ist Martin erst gegen 1:30 Uhr – rund dreieinhalb Stunden nach Abfahrt in Berlin, das gerade einmal 191 Kilometer entfernt liegt. Das macht eine Reise-Durchschnittsgeschwindigkeit von gerade einmal 55 Stundenkilometer und das im 21. Jahrhundert nach Christus. Modern geht anders.

Zum Vergleich: Römische Streitwägen, die zwar nicht für Reisezwecke gedacht waren, sondern vor allem im Circus Maximus bei Wagenrennen zum Einsatz kamen, konnten auf kurzen Strecken Geschwindigkeiten von bis zu 35 bis 40 km/h erreichen. Sie waren leicht gebaut, wurden meist von zwei oder vier Pferden gezogen und dienten eher der Schau und dem sportlichen Wettkampf als dem Transport. Ihre Geschwindigkeit lag damit deutlich über der üblichen Reisegeschwindigkeit römischer Wagen, aber nicht weit weg von der geschilderten Bahn-Reisegeschwindigkeit heute in Deutschland.

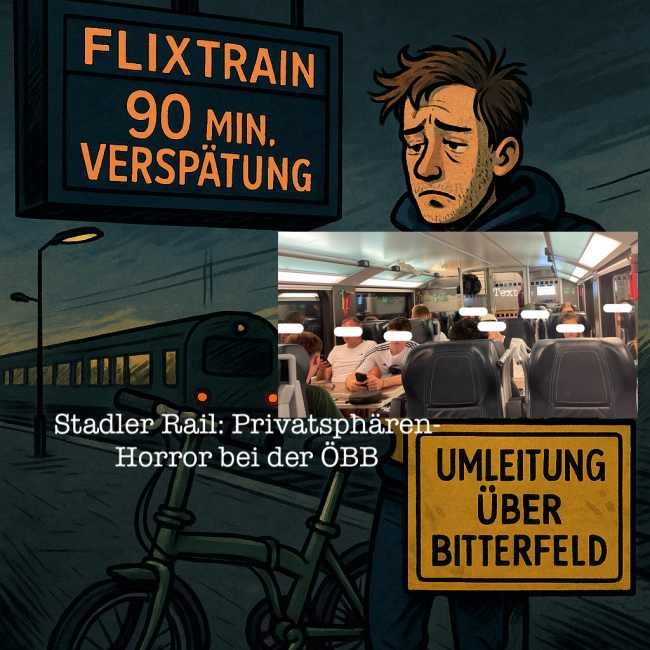

Stadler Rail aus der Schweiz: Fahrgäste kritisieren mangelnden Komfort der ÖBB-Züge

Neben Verspätungen und ungeplanten Streckenänderungen sorgen auch die von der Schweizer Firma Stadler Rail (Thurgau) gebauten Züge, die derzeit als Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zum Einsatz kommen, für zunehmenden Frust bei Fahrgästen.

Konkret handelt es sich offenbar um den Doppelstockzug Stadler KISS. Stadler Rail beschreibt das Modell – den sogenannten KISS160 – auf der eigenen Website angeblich als „leistungsstarken Fernverkehrszug mit hoher, skalierbarer Fahrgastkapazität“ sowie „verwindungssteifen Wagenkästen aus Aluminium“. Die ÖBB sollen 2025 insgesamt 17 dieser IC-Doppelstockzüge bestellt haben.

Entwickelt wurden die Züge laut Herstellerangaben in den Jahren 2008 bis 2010 unter dem Namen „Stadler Dosto“. Seit 2011 seien weltweit rund 630 Exemplare des KISS in 48 Länder verkauft worden (Stand: Juli 2024). Trotz moderner Optik und scheinbar hochwertiger Ausstattung – etwa Sitzen mit Kunstlederbezug, offenbar mit sogenannter Ledernarbung – bemängeln Reisende wie Martin K. gravierende Komfortmängel. Als „Ledernarbung“ bezeichnet man die geprägte oder strukturierte Oberfläche eines Materials, die das natürliche Narbenbild von Echtleder nachahmt. Sie wird häufig bei Kunstleder verwendet, um optisch und haptisch den Eindruck von Echtleder zu vermitteln, gleichzeitig aber pflegeleichter und kostengünstiger zu bleiben.

„Die Rückenlehnen sind etwa 20 Zentimeter niedriger als in ICE-Zügen. Der Schweizer Hersteller Stadler Rail spart hier offensichtlich zulasten des Komforts. Man sieht ständig alle Mitreisenden über die niedrigen Rückenlehnen der Mitfahrenden. Privatsphäre gibt es praktisch nicht. Sich entspannt zurücklehnen oder schlafen oder auch nur erholen – unmöglich.“

Gerade auf längeren nächtlichen Fahrten wird das zunehmend zum Problem und schmälert den Wert der ohnehin teuren Tickets weiter.

Stellungnahme Stadler Rail

"Die Gestaltung des Interieurs, der Ausstattung und des Designs unserer Schienenfahrzeuge" erfolge "stets in enger Abstimmung mit unseren Kunden – im Fall der aktuell diskutierten Doppelstockzüge also mit der ÖBB“, betont Julia Bülow, Pressesprecherin von Stadler Rail gegenüber NETZ-TRENDS.de.

„Die nun im Nachtverkehr eingesetzten Fahrzeuge stammen ursprünglich von der WESTbahn, wurden zwischenzeitlich von der Deutschen Bahn übernommen und befinden sich derzeit im Einsatz bei der ÖBB", so Bülow weiter. Es handele sich "nicht um neue Stadler-Züge". Die tatsächlich von der ÖBB bestellten neuen KISS160-Züge würden derzeit noch bei Stadler produziert und sollen erst ab Ende 2026 in Betrieb genommen werden. Ausstattung und Komfort dieser neuen Fahrzeuge würden "gezielt auf die Anforderungen des Fernverkehrs zugeschnitten", verspricht Bülow weiter.

Die aktuell eingesetzten Doppelstockzüge basierten auf der ersten Generation der Stadler KISS-Baureihe, die ursprünglich für den Regional- und S-Bahn-Verkehr entwickelt worden seien. Dass sie nun im Nachtzugverkehr eingesetzt werden, sei ungewöhnlich – und erkläre, warum sie von Fahrgästen teilweise als ungeeignet empfunden werden. Komfortmerkmale wie niedrige Rückenlehnen oder fehlende Privatsphäre seien auf die ursprüngliche Einsatzkonzeption zurückzuführen und nicht Ausdruck der technischen Möglichkeiten heutiger Stadler-Fahrzeuge.

Klapprad wäre ideal – doch die Bahn macht es schwierig

Eigentlich könnte die Kombination aus Zug und Klapprad ideal sein: Kostenlos mitzunehmen, flexibel in der Stadt, dazu noch gesund und umweltfreundlich. Doch das anhaltende Chaos und die mangelnde Zuverlässigkeit auf der Strecke Leipzig–Berlin verderben Pendlern und Wochenendausflüglern zunehmend den Spaß am Bahnfahren.

„So macht das einfach keinen Sinn“, resümiert Martin enttäuscht. „Ich zahle mehr als für Benzin, komme viel später an und bin zusätzlich gestresst. Die Bahn verspielt das Vertrauen der Kunden."