Garantiefall Fiido E-Bike: Über sechs Monate hingehalten – Verstößt der chinesische Online-Direktversender gegen geltendes EU-Verbraucherrecht?

Garantiebetrug durch die Hintertür? Wie Fiido seine Kunden systematisch hinhält. Von begeisterter Hoffnung zur digitalen Ernüchterung. Über 45.000 Zeichen, 6.800 Wörter, 28 Seiten, 32 Mails – und kein Ende in Sicht: Der bisherige Chatverlauf zwischen dem chinesischen Fahrradhersteller Fiido und einem Europäischen Kunden aus Deutschland und der Schweiz liest sich wie ein kafkaeskes Protokoll digitaler Hinhaltetaktik. Was als einfacher Garantiefall begann, ist längst zu einem endlosen Mail-Marathon geworden – mit vagen Antworten, Standardfloskeln und der immer gleichen Frage: Wer – oder was – antwortet da eigentlich?

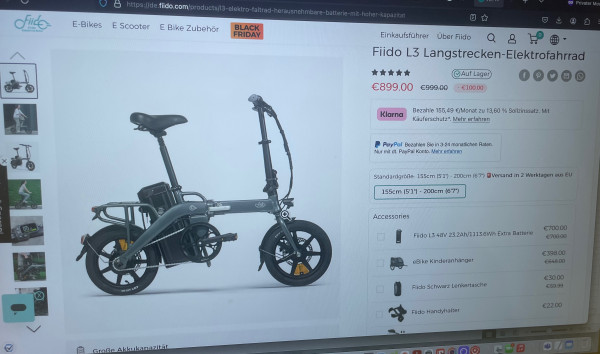

Eigentlich schien alles perfekt: ein hochgelobtes, klappbares Fiido L3 E-Bike, ausgestattet mit leistungsstarken 48V und 1113Wh, geliefert direkt vom europäischen Lager. Auch die anfängliche Kommunikation überzeugte: rasche Antworten, freundliche Formulierungen und meist Antworten in einem Zeitrahmen von 24 bis 48 Stunden. Doch was als beispielhafter Service begann, wandelte sich für den betroffenen Verbraucher aus der Schweiz, der in Deutschland arbeitet, in eine monatelange digitale Warteschleife, bei der das anfängliche Vertrauen langsam in Misstrauen kippte.

Von echten Hilfsversprechen zum Gefühl der digitalen Scheinwelt

Im Dezember 2024 traten erste Funktionsstörungen am zentralen digitalen Steuerfeld (in der Fachsprache auch als E-Bike-Display oder Controller bezeichnet) des beliebten Fiido-Modells auf. Das Lenker-Display reagierte nicht mehr, ein essentieller Bestandteil jedes modernen E-Bikes, der zum Ein- und Ausschalten sowie zur Steuerung verschiedener Fahrmodi dient. Der Betroffene, unterstützt von einem kompetenten lokalen Fahrradspezialisten in Wernigerode (Mattis Fahrradservice) im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt (Mitteldeutschland), versuchte zunächst pragmatisch das Problem zu lösen.

Doch aus einer vermeintlich kurzen technischen Störung wurde ein monatelanger E-Mail-Marathon, bei dem sich Anfragen, Videos, Fotos und technische Details wiederholten. Statt konkreter Lösungen erhielt er immer wieder höflich formulierte, aber auffallend generische Rückmeldungen.

Zwischen Hoffnung und Frustration: Täuschte Fiido echte Hilfsbereitschaft vor?

Was zunächst beeindruckend wirkte – schnelle Reaktionen, freundliche Hinweise und stets höfliche Entschuldigungen („We sincerely apologize for the inconvenience...“) –, löste bei genauerem Hinsehen beim Betroffenen zunehmend Irritation aus. Vor allem, als derselbe Wortlaut in E-Mails mehrfach auftauchte und Anfragen sich im Kreis zu drehen begannen, entstand bei ihm der Verdacht, möglicherweise mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) oder einem automatisierten Chatbot zu kommunizieren.

Zitate aus dem E-Mail-Verkehr verdeutlichen diesen Verdacht: „Wir verfolgen Ihre Bestellung. Weil du nicht auf unsere E-Mail geantwortet hast. Darf ich fragen, ob Ihr Problem gelöst wurde?“ (Mehrfach im Frühjahr 2025 erhalten, obwohl Antworten längst erfolgt waren.). „Bitte bestätigen Sie erneut Ihre Adresse...“ (trotz mehrfacher, klarer Adressbestätigungen). „Bitte senden Sie uns ein Video des Problems…“ (obwohl bereits mehrere Videos übermittelt worden waren).

Aus anfänglicher Begeisterung entwickelte sich so beim Verbraucher zunehmend das ungute Gefühl, hier lediglich in einer digitalen Scheinwelt aus standardisierten Antworten gefangen zu sein – ohne echte Aussicht auf eine praktikable Lösung. Eine KI schien ihm am Werk.

Rechtliche Perspektive: Ein fragwürdiges Vorgehen unter EU-Recht?

Juristisch betrachtet wirft dieses Vorgehen erhebliche Fragen auf: Nach § 437 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch in Deutschland; Absatz Gewährleistung) und der EU-Richtlinie 1999/44/EG hat ein Verbraucher innerhalb von zwei Jahren Anspruch auf kostenfreie Reparatur oder Austausch defekter Waren. Fiido beteuerte in den Mails zwar stets seine Bereitschaft, Lösungen zu finden („Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!“), verweigerte aber monatelang konkrete Schritte zur Umsetzung des Garantieanspruchs. Bis heute.

Damit könnte der Eindruck entstehen, das Unternehmen wolle möglicherweise die gesetzlich verbrieften Rechte eines europäischen Verbrauchers untergraben, indem es ihn in endlose Kommunikationsschleifen schickt, anstatt das Problem zeitnah zu lösen. Ein Vorgehen, das zumindest rechtlich bedenklich ist.

Vergleich zeigt: Andere Hersteller lösen das schneller

Ein Blick auf den Markt zeigt: Marken wie Bosch, Yamaha, Shimano oder auch die deutsche Marke Fischer bieten ähnliche Displaysysteme. Probleme werden in der Regel binnen Tagen über lokale Fachhändler oder zertifizierte Partner unkompliziert behoben – und dies ohne lange Mailwechsel. Eine Gegenüberstellung offenbart hier deutlich, wie wichtig ein gut funktionierender lokaler Service ist, statt Kunden in virtuelle Warteschleifen zu schicken. Gleichzeitig zeigen sich hier die Grenzen eines Onlinevertriebs.

|

Hersteller |

Display / Controller |

Verbindung |

Service & Reparatur |

|

Fiido |

Fiido L3 Display |

Bluetooth / App |

Online, zähe Kommunikation |

|

Bosch |

Intuvia / Purion |

Kabelgebunden |

Lokaler Fachhändler-Service |

|

Shimano |

E8000 Display |

Bluetooth / Kabel |

Autorisierte Servicepartner vor Ort |

|

Fischer |

LCD 1400 Display |

Bluetooth/App |

Lokale Reparaturpartner |

|

Yamaha |

PWseries Display |

Kabelgebunden |

Fachwerkstätten mit Zertifizierung |

Fiido: Kundenfreundlichkeit oder bewusstes Hinhalten?

EU-weite Garantiepflicht bislang ignoriert – Verbraucher vermutet Chatbot hinter monatelangem Kundendienst-Marathon

Bis heute (Stand: 17. Mai 2025) konnte der Verbraucher sein defektes Fiido L3 E-Bike nicht wie versprochen austauschen oder reparieren lassen – trotz einer ausführlichen Dokumentation der Mängel und unzähliger höflicher, aber bestimmter Bitten um Regulierung. Stattdessen wurde zuletzt erneut lediglich ein Ersatz-Display angeboten. Und das, obwohl zuvor vom professionellen Fahrrad-Reparaturservice Matti’s Bikeservice in Wernigerode festgestellt wurde, dass der alleinige Austausch des Displays keinesfalls eine dauerhafte und nachhaltige Lösung darstellt.

Ein E-Bike, das mitfährt – und vielleicht auch mithört?

Das Fiido L3 ist praktisch, kompakt, lässt sich zusammenfalten und im Kofferraum verstauen. Doch wer glaubt, ein simples Fortbewegungsmittel gekauft zu haben, übersieht die digitale Komponente: Das Problem-Rad von Fiido aus China über das NETZ-TRENDS hier berichtet, lässt sich – Stand Mai 2025 – nicht mehr direkt am Fahrrad starten, sondern derzeit nur noch über eine Smartphone-App von Fiido. Immerhin war dieser Tipp von Fiido hilfreich. Doch: Wer will schon immer eine App öffnen müssen, um ein Fahrrad zu fahren? Und was ist, wenn das Handy mal alle ist? Und genau diese App birgt Fragen, die über den konkreten Defekt hinausgehen.

Denn die Anwendung ist mit einem Kartendienst gekoppelt, auf den man in China sicher Zugrif haben dürfe. Im Klartext: Das Bewegungsprofil eines jeden aktiven Nutzers lässt sich theoretisch in Echtzeit auswerten – nicht in Europa, sondern auf Servern in China. Ob Nutzer das wissen, darf bezweifelt werden. Ob es ohne klare Zustimmung zulässig ist, ebenfalls. Und ob diese Positionsdaten auch dann übertragen werden, wenn die App nicht aktiv ist, sondern das Rad nur über das digitale Steuer-Display gestartet wird, bleibt unklar – Fiido schweigt dazu bislang.

Dass das E-Bike überhaupt zur Diagnose bei einem Fachbetrieb angenommen wurde, war pures Glück. Viele Werkstätten, darunter Betriebe in Berlin, Leipzig oder Hannover, lehnten die Annahme ab – entweder wegen fehlender Ersatzteile oder weil Fiido kein Servicepartner-Netzwerk in Deutschland unterhält. Erst Matti’s Bikeservice | Fahrradreparatur in Wernigerode erklärte sich bereit, das Bike entgegenzunehmen und die Fehler zu analysieren. Ein Einzelfall – und ein weiteres Indiz dafür, wie allein Kundinnen und Kunden gelassen werden, wenn ein reines Online-Produkt im Alltag plötzlich nicht mehr funktioniert.

Dieses Verhalten wirft die dringende Frage auf, ob Fiido seinen Kundendienst tatsächlich ernst nimmt oder Verbraucher lediglich mit freundlich klingenden, letztlich aber folgenlosen Versprechungen hinhalten möchte. Insbesondere vor dem Hintergrund der in der Europäischen Union klar geregelten Gewährleistungsansprüche stellt sich die Frage, ob das Vorgehen von Fiido mit geltendem EU-Recht vereinbar ist.

Gesetzliche Gewährleistungspflicht in der EU: klare Rechtslage, kaum Spielraum

In der EU-Richtlinie 1999/44/EG sowie in der weiterentwickelten EU-Warenkaufrichtlinie 2019/771 wird der Umgang mit Sachmängeln klar geregelt. Demnach haben Verbraucher innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch defekter Waren. Wird eine angemessene Nachbesserung oder ein Austausch nicht innerhalb einer vertretbaren Frist umgesetzt, entsteht ein Recht auf Preisminderung oder sogar Rücktritt vom Kaufvertrag.

Der konkrete Fall des Verbrauchers erfüllt alle Kriterien eines eindeutigen Sachmangels, wie sowohl vom Kunden als auch von Matti’s Bikeservice mehrfach klar dokumentiert wurde. Die Tatsache, dass Fiido seit nunmehr rund einem halben Jahr lediglich auf wiederholte standardisierte Kommunikationsschleifen setzt, wirft juristische und ethische Fragen auf.

Bisher ein Chatverlauf von 45.057 Zeichen und 6868 Wörter

Der bisherige Chatverlauf zwischen dem chinesischen Fahrradhersteller Fiido und dem Kunden lässt sich auf irrwitzige 45.057 Zeichen beziffern bei 6868 Wörtern, was sich über 28 DIN-A4-Seiten zieht. Aufgeschrieben in 32 E-Mails. Und das, wo ein Ende immer noch nicht in Sicht ist.

Chatbots und KI im Kundenservice – rechtlich noch umstrittene Grauzone?

Besonders kritisch erscheint die Tatsache, dass der Verbraucher nach anfänglichem Enthusiasmus über die schnellen und vermeintlich persönlichen Antworten zunehmend vermutet, dass ein Großteil der Korrespondenz mit dem Hersteller möglicherweise nicht mit realen Mitarbeitern, sondern mit einer künstlichen Intelligenz (KI) oder sogenannten Chatbots erfolgte.

Ein solches Vorgehen ist bislang nicht grundsätzlich illegal, solange es klar und transparent kommuniziert wird. Rechtsexperten sind sich jedoch einig, dass eine bewusste Verschleierung oder die Vorspiegelung persönlicher Betreuung durch einen realen Mitarbeiter in kritischen Fällen, wie beispielsweise Garantie- und Gewährleistungsangelegenheiten, zumindest irreführend sein könnte. Eine Irreführung wäre wiederum nach der EU-Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken rechtlich zu beanstanden.

Die rechtliche Grenze wäre spätestens dort überschritten, wo ein Verbraucher durch nicht klar kenntlich gemachte automatisierte Antworten gezielt hingehalten oder von der Wahrnehmung seiner Rechte abgehalten würde. Ob das im hier beschriebenen Fall geschehen ist, wäre im Zweifelsfall eine Sache der rechtlichen Prüfung durch Verbraucherschutzorganisationen oder Gerichte.

Fazit: Fiido riskiert durch zögerliche Abwicklung und intransparente Kundenkommunikation Rechtskonflikte

Der Fall zeigt beispielhaft, wie kritisch Verbraucher inzwischen bei grenzüberschreitenden Onlinekäufen und insbesondere bei Produkten agieren sollten, die keine klaren Kundendienststrukturen in der Europäischen Union besitzen. Für Hersteller wie Fiido, die ansonsten durchaus hochwertige und preislich attraktive Produkte anbieten, könnte sich diese Praxis langfristig als geschäftsschädigend erweisen.

Noch besteht für Fiido die Möglichkeit, den Fall im Sinne des Verbrauchers und gemäß geltendem EU-Recht zu lösen. Allerdings schwindet mit jedem weiteren Tag Verzögerung das Vertrauen der Kunden – und steigt zugleich das Risiko einer juristischen Auseinadersetzung wegen Verstößen gegen die geltenden europäischen Verbraucherschutzrichtlinien.

Trustpilot-Bewertungen zu Fiido – Ein Blick hinter die 5-Sterne-Fassade

Die chinesische Marke Fiido wirbt mit Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit – doch ein Blick auf eines der weltweit größten Bewertungsportale, die dänische Plattform Trustpilot, zeichnet ein differenzierteres Bild. Von über 2.300 Bewertungen auf Trustpilot entfallen zwar rund 69 % auf 5-Sterne-Wertungen, aber auffällige 18 % geben nur einen einzigen Stern – ein erheblicher Anteil für ein Konsumprodukt, das oft mit hohen Erwartungen gekauft wird.

In einer NETZ-TRENDS.de-Analyse der 1-Stern-Bewertungen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Lieferverzögerungen, fehlende Rückerstattungen, nicht funktionierende E-Bikes, fehlender Kundendienst in Europa – und immer wieder die Vermutung, dass auf Kundennachfragen keine echten Menschen, sondern automatisierte Textbausteine oder Chatbots antworten.

Häufige Beschwerdethemen in 1-Stern-Bewertungen auf Trustpilot (NETZ-TRENDS.de-Stichprobe 2025)

| Beschwerde-Kategorie | Häufigkeit (geschätzt) | Typisches Beispiel aus den Rezensionen |

|---|---|---|

| Lieferverzögerung / keine Lieferung | Sehr häufig | „Bestellt im Februar, heute ist Mai – kein Rad, keine Info.“ |

| Keine Rückerstattung trotz Rücksendung | Häufig | „Paket abgelehnt – Geld bis heute nicht zurück.“ |

| Defekte Fahrräder bei Lieferung | Häufig | „Angekommen mit kaputten Bremsen – Rückgabe verweigert.“ |

| Verweigerung der Garantieabwicklung | Häufig | „Batterie defekt nach wenigen Monaten – Ersatz abgelehnt trotz Beweisvideo.“ |

| Automatisierte / vage Support-Antworten | Sehr häufig | „Immer die gleiche Textbaustein-Antwort, egal, was man schreibt.“ |

| Verweis auf chinesischen Rückversand | Sehr häufig | „Soll 100 € Rückporto zahlen für kaputtes Rad – laut EU-Recht unzulässig.“ |

| Keine Hotline, keine erreichbare Firma | Mittel | „Rufnummer nicht vergeben, Mails kommen zurück.“ |

| Rechtliche Unsicherheit (Zulassung etc.) | Gelegentlich | „Fiido konnte mir keine Bestätigung geben, dass das Rad auf deutschen Straßen erlaubt ist.“ |

Beispielhafte Zitate aus aktuellen 1-Stern-Bewertungen (Stand: Mai 2025)

„Fiido weigert sich, ein kaputtes E-Bike zurückzunehmen – obwohl ich ihnen Videos geschickt habe.“

„Psychoterror durch den Kundenservice – Rückerstattung erfolgt erst nach PayPal-Druck.“

„Der Kundenservice war nicht erreichbar – nicht telefonisch, nicht per E-Mail.“

„Ich warne jeden – dieselben Probleme wie bei vielen anderen, und immer dieselbe Reaktion.“

Rechtliche Bewertung:

Laut § 439 BGB sowie der EU-Richtlinie 2019/771 ist ein Unternehmen bei Sachmängeln verpflichtet, entweder eine Reparatur oder einen Ersatz ohne zusätzliche Kosten anzubieten. Wenn dabei nur ein „Zubehör-Gutschein“ oder ein YouTube-Video als Reparaturanleitung angeboten wird, obwohl das Produkt nachweislich mangelhaft ist, könnte dies als Verstoß gegen das europäische Verbraucherrecht gewertet werden.

Ebenso gilt: Eine Rücksendung auf eigene Kosten ins außereuropäische Ausland ist unzulässig, wenn das Produkt mangelhaft geliefert wurde – dies ergibt sich u. a. aus § 474 BGB (Verbrauchsgüterkauf) in Verbindung mit den Fernabsatzregeln.

Fazit: Trotz vieler positiver Bewertungen offenbart sich auf Trustpilot eine deutliche Schattenseite. Wer bei Fiido bestellt, sollte sich bewusst sein: Garantie, Service, Rückgabe – all das kann, wie zahlreiche dokumentierte Fälle belegen, zu einer wochenlangen Auseinandersetzung führen, deren Ausgang ungewiss ist.

Fiido: Der kometenhafte Aufstieg eines chinesischen E-Bike-Herstellers im Faktencheck

Herkunft und Selbstverständnis

Fiido wurde 2017 in Hongkong gegründet und hat sich in wenigen Jahren zu einem der sichtbarsten chinesischen E-Bike-Hersteller auf dem internationalen Markt entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 200 Mitarbeiter aus China, den USA, Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern (Quelle: Ziffer: 135 anklicken). Fiido betont, ein „professionelles R&D-Team“, „exklusive Technologiepatente“ und eine „vollständige Lieferkette“ zu besitzen (Quelle: Ziffer 136). Die Zahl der Nutzer wird auf über 350.000 bis 400.000 weltweit beziffert (Quelle: Ziffer 1346).

Produktstrategie und Innovation

Fiido setzt auf eine breite Produktpalette: Von günstigen E-Klapprädern wie dem Fiido M1 bis zu ultraleichten Carbon-Bikes wie dem Fiido Air reicht das Angebot. Die Modelle zeichnen sich durch auffälliges, modernes Design aus und wurden mit internationalen Preisen wie dem Red Dot Award ausgezeichnet (Quelle: 24). Technisch setzt Fiido auf Features wie integrierte Beleuchtung, App-Anbindung oder innovative Faltmechanismen (Quelle: 29). Besonders auffällig ist das aggressive Preis-Leistungs-Verhältnis: Viele Modelle kosten deutlich weniger als vergleichbare Räder etablierter Marken (Quelle: 78).

Qualität, Zulassung und Kritik

Einige deutsche Testberichte loben die Verarbeitung und das Design der Fiido-E-Bikes, äußern jedoch auch Zweifel an der Verkehrstauglichkeit einzelner Modelle. So wird beispielsweise das Fiido M1 teils als zulassungspflichtig beschrieben. Gleichzeitig heißt es, dass das Modell möglicherweise nicht vollständig den deutschen Zulassungsvorschriften entspricht – etwa wegen eines zu starken Motors, fehlender Reflektoren oder eines Gashebels, der ohne zusätzliche Sicherheitstechnik wie einen Trittkraftsensor nicht erlaubt wäre. Eine eigene rechtliche Prüfung dieser Hinweise konnte nicht vorgenommen werden.

Marktposition und Wachstum

Fiido ist laut eigenen Angaben einer der „dominierenden Marktführer“ im E-Bike-Segment, besonders im Bereich günstiger und faltbarer E-Bikes (Quelle: Ziffer 56). Die Marke expandierte in kurzer Zeit weltweit, bietet lokale Lagerhäuser und Servicezentren an und wirbt mit zertifizierten Produkten nach UL/EN15194-Standards (Quelle: Ziffer: 6. Auch im mittleren und höheren Preissegment will Fiido künftig mitmischen und präsentierte 2023 Modelle für über 3.500 Euro (Quelle: Ziffer: 7).

Know-how-Transfer: Technologietransfer aus Europa oder den USA?

Eine zentrale Frage ist, wie Fiido in so kurzer Zeit technologisch aufschließen konnte. Die Recherche zeigt:

Fiido verweist selbst auf ein eigenes, professionelles Entwicklungsteam und exklusive Patente (Quelle: Ziffer: 136).

Es gibt keine öffentlich belegten Hinweise darauf, dass Fiido direkt Know-how von europäischen oder amerikanischen Herstellern übernommen hat, etwa durch Joint Ventures oder Technologietransfer. Doch dürfte sich die Frage nach know-how-Aneignung und Übernahme aus dem Westen mit einem klaren Ja beantworten lassen. Ohne das wäre der Aufstieg nicht möglich gewesen

Die Produktentwicklung und das Design orientieren sich jedoch klar an internationalen Standards und Trends. Viele technische Lösungen (z.B. Faltmechanismen, Carbonrahmen, App-Anbindung) ähneln denen etablierter Marken, was aber in der globalisierten Fahrradbranche üblich ist und kein Alleinstellungsmerkmal von Fiido darstellt (Quelle: Ziffer: 278).

Die chinesische Fahrradindustrie ist seit Jahren ein wichtiger Produktionsstandort für westliche Marken. Es ist daher realistisch, dass Fiido – wie viele chinesische Hersteller – von der allgemeinen Entwicklungskompetenz und Zuliefererstruktur im Land profitiert. Ein gezieltes Abschöpfen von Know-how durch Joint Ventures mit westlichen Herstellern lässt sich für Fiido jedoch nicht belegen, darf aber angenommen werden.

Fazit: Erfolg durch günstige Produktion und schnelle Adaption – kein nachweisbarer Know-how-Diebstahl, aber die Übernahme westlichen Wissens liegt auf der Hand

Fiido ist ein Paradebeispiel für den schnellen Aufstieg chinesischer Marken im E-Bike-Segment. Der Erfolg beruht nachweislich auf einer Kombination aus

günstiger Produktion,

schneller Adaption internationaler Trends,

aggressivem Pricing

und einer globalen Vertriebsstrategie (Quelle: Ziffer: 5678).

Die Produkte sind technisch und optisch auf der Höhe der Zeit, weisen aber – vor allem bei günstigen Modellen – Kompromisse bei Ausstattung und Zulassung auf (Quelle: Ziffer: 8).

Chinas globaler Aufstieg bei Autos und Fahrrädern: Systematischer Technologietransfer als Schlüssel

Chinesische Studierende als Wissensbrücke

Der plötzliche internationale Erfolg chinesischer Hersteller bei Autos und Fahrrädern ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer langfristigen, staatlich gesteuerten Strategie. Ein zentrales Element ist der gezielte Aufbau von Humankapital: In Deutschland studieren aktuell etwa 44.000 chinesische Studierende, davon rund 22.000 in den Ingenieurwissenschaften – viele davon mit staatlichen Stipendien, die an die Rückkehr nach China gebunden sind. Diese Nachwuchskräfte erwerben hierzulande wertvolles Fachwissen, Praxiserfahrung und Einblicke in westliche Forschungs- und Produktionsstandards. Nach ihrer Rückkehr fließt dieses Know-how direkt in chinesische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und die Industriepolitik ein.

Joint Ventures: Der institutionalisierte Technologietransfer

Ein weiteres, entscheidendes Instrument ist die jahrzehntelange Praxis der Joint Ventures. Seit den 1980er-Jahren war es für westliche Unternehmen, die in China produzieren oder verkaufen wollten, Pflicht, Gemeinschaftsunternehmen mit lokalen Partnern zu gründen. Der Deal: Zugang zum riesigen chinesischen Markt gegen Offenlegung von Technologie, Produktionsverfahren und Qualitätsmanagement (Quelle: Ziffer: 468). So entstanden enge Kooperationen, in denen chinesische Ingenieure und Manager tief in die „Black Box“ westlicher Technik blicken konnten – von der Entwicklung über die Fertigung bis zum After-Sales-Service.

Gerade die Automobilindustrie ist ein Paradebeispiel: Nahezu alle großen chinesischen Hersteller – von BYD über SAIC bis Geely – sind aus Joint Ventures mit westlichen Konzernen hervorgegangen oder haben massiv davon profitiert (Quelle: Ziffer: 468.) Die Folge: China hat sich von einem reinen Produktionsstandort zum Innovationsführer entwickelt, insbesondere bei E-Mobilität, Batterietechnologie und digitaler Vernetzung (Quelle: Ziffer: 135).

Leapfrogging und Innovationsdynamik

Chinesische Unternehmen beschränkten sich nicht auf das Kopieren westlicher Technik, sondern setzten gezielt auf Leapfrogging: Während Europa und die USA noch an Verbrennungsmotoren feilten, investierte China frühzeitig in Elektromobilität, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle (Quelle: Ziffer: 5). Die Innovationskraft chinesischer Autobauer ist heute so groß, dass sie im globalen Ranking erstmals deutsche Hersteller überholt haben – fünf der zehn innovativsten Autobauer sind mittlerweile chinesisch (Quelle: Ziffer: 3).

Auch im Fahrrad- und E-Bike-Bereich zeigt sich diese Dynamik: Marken wie Fiido oder NIU profitieren nicht nur von günstiger Produktion, sondern auch von Wissen, das durch Studium, Forschungskooperationen und Joint Ventures nach China gelangt ist. Die Entwicklung moderner E-Bikes mit komplexer Software, effizienter Batterie- und Motorentechnik sowie marktfähigem Design wäre ohne diesen Know-how-Transfer kaum denkbar.

Politische Steuerung und strategische Ziele

Chinas Aufstieg ist politisch gewollt und wird massiv unterstützt: Subventionen, gezielte Industriepolitik und die strategische Förderung von Schlüsseltechnologien sind zentrale Bestandteile der „Made in China 2025“-Agenda (Quelle: Ziffer: 45). Gesichtswahrung und nationale Prestigeprojekte spielen dabei eine wichtige Rolle – auch kurzfristige Nachteile, etwa durch Handelskonflikte, werden in Kauf genommen, um langfristig eine technologische Führungsrolle zu sichern (Quelle: Ziffer: 3).

Fazit: System und Strategie statt Zufall

Der globale Erfolg chinesischer Auto- und Fahrradhersteller ist das Ergebnis eines systematischen Technologietransfers durch:

Gezielte Ausbildung an europäischen und amerikanischen Hochschulen und Ausnutzen der dort meist offenen Türen zu staatlichen Top-Universitäten für alle und Rückführung von Fachkräften nach China nach Abschluss der Masters oder Doktor-Titels.

Institutionalisierte Joint Ventures mit Wissensweitergabe.

Staatliche Förderung und strategische Industriepolitik.

Sowie die Fähigkeit, neue Technologien rasch zu adaptieren und weiterzuentwickeln.

Was früher als Nachahmung belächelt wurde, ist heute eine der größten Herausforderungen für die Innovationsfähigkeit westlicher Industrien (Quelle: Ziffer: 58). Chinas Unternehmen sind längst keine „Billigkopierer“ mehr, sondern setzen international Standards – und das mit einer Geschwindigkeit, die viele westliche Konkurrenten überrascht und unter Druck setzt.

Quellen:

https://automobile.nau.ch/stories/chinas-aufstieg-zur-auto-weltmacht-66789561

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-autoindustrie-102.html. https://eulerpool.com/news/all/aufstieg-der-chinesischen-automobilhersteller-erschuettert-globale-branchenlandschaft

https://www.autohero.com/de/beratung/informieren/automarken-nach-land/china/

http://german.china.org.cn/txt/2025-03/07/content_117752983.htm

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/chinesischer-e-autobauer-byd-das-geheimnis-seines-erfolgs/

https://www.koha.net/de/bote/evropa-i-perdor-taktikat-e-kines-kunder-kines

https://de.fiido.com/pages/fiido-geschichte

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/zweirad/fahrrad-ebike-pedelec/tests/fiido-air/

https://fiido.com/pages/about-fiido

https://de.fiido.com/blogs/news/who-is-the-market-leader-in-e-bikes

https://de.fiido.com/pages/become-a-dealer

https://ebike-news.de/monster-e-bikes-vom-billighersteller-fiido-stellt-2023er-modelle-vor/209209/

https://www.nimms-rad.de/news/fiido-e-bike-400-km-reichweite/