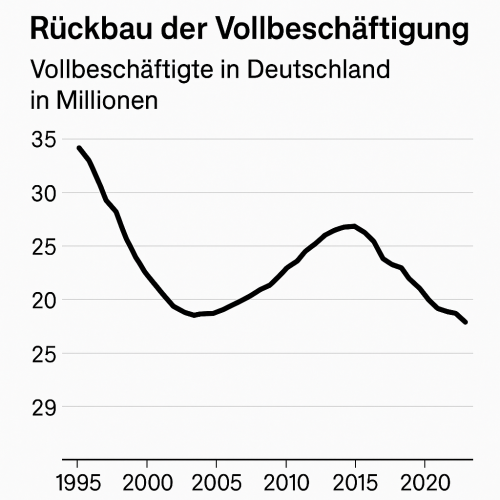

Deutschland verliert 7 Millionen Vollzeit-Jobs seit 1995 – Rückbau des Arbeitsmarkts im Faktencheck

Deutschland: Zwei Statistiken, zwei Welten. Schweiz schlägst sich wacker. Österreich ist unklar.

Nach den Daten der Eurostat-Arbeitskräfteerhebung (LFS) hatte Deutschland im Jahr 1995 rund 36,05 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Im ersten Quartal 2025 sind es nur noch 28,85 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von über sieben Millionen Vollzeitjobs oder knapp 20 Prozent (Eurostat/LFS, Datensatz lfsa_eftpt; bestätigt bei TradingEconomics).

Die Bundesregierung und die Bundesagentur für Arbeit (BA) zeichnen ein anderes Bild. Ihre amtlichen Zahlen zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zeigen 1995 24,66 Mio. Vollzeitstellen, 2009 nur noch 22,17 Mio., zuletzt im Juni 2023 wieder 24,28 Mio. Vollzeit. Gleichzeitig stieg die Zahl der Teilzeitstellen von 3,46 Mio. (1995) auf 10,43 Mio. (2023) (Bundestag/BA, Drucksache zu Vollzeit/Teilzeit 1992–2009, BA Zeitreihen 2023).

Die Differenz ist erklärbar: Eurostat bezieht alle Erwerbstätigen ein (inklusive Beamte, Selbständige, Minijobber), die BA nur den engeren Kreis der SV-Beschäftigten (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Doch der Befund bleibt: Insgesamt schrumpft die Vollzeitbeschäftigung, während die Zahl der Teilzeitstellen massiv steigt. Dass die Politik nur die BA-Zahlen ins Schaufenster stellt, ist Schönfärberei.

Österreich: Teilzeit als System

Österreich gilt mittlerweile als „Teilzeitland“. Laut Statistik Austria lag die Teilzeitquote 2024 bei 31,5 Prozent – bei Frauen sogar über 50 Prozent (Statistik Austria – Arbeitskräfteerhebung). Parallel dazu zeigt Eurostat für das erste Quartal 2025 nur noch 3,04 Millionen Vollzeitbeschäftigte (Eurostat/LFS via TradingEconomics) - bei über 9,2 Millionen Einwohnern.

Das Arbeitsvolumen ist mit knapp sieben Milliarden Stunden pro Jahr stabil geblieben (Statistik Austria, Arbeitsvolumen), doch die Verteilung verschiebt sich:

Immer mehr Menschen arbeiten kürzer, doch zugleich steigt die Produktivität vieler Branchen durch Automatisierung, IT und Künstliche Intelligenz deutlich an. Weniger Beschäftigte erwirtschaften heute mehr – eine einzige Vollzeitstelle übernimmt häufig Aufgaben, für die früher zwei oder drei Personen nötig waren.

Schweiz: Vollzeit stabil, Teilzeit dominiert

In der Schweiz sind die Vollzeitstellen in absoluten Zahlen erstaunlich stabil: Zwischen 2,8 und 2,9 Millionen Vollzeitbeschäftigte in den letzten Jahren (TradingEconomics/Eurostat). Doch auch hier verändert sich das Verhältnis: Der Teilzeitanteil liegt 2024 bei knapp 39 Prozent (Bundesamt für Statistik BFS, SAKE). Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen ist weiter gewachsen – 2023 auf 4,85 Mio., 2024 auf über 5,3 Mio. (BFS – Erwerbstätige).

Vergleich im Überblick

| Land | Vollzeit ca. 1995 | Vollzeit aktuell | Teilzeitanteil aktuell |

|---|---|---|---|

| Deutschland | 36,05 Mio (1995, Eurostat) | 28,85 Mio (Q1 2025, Eurostat) | 28,5 % (2023, Eurostat) |

| Österreich | – | 3,04 Mio (Q1 2025, Eurostat) | 31,5 % (2024, Statistik Austria) |

| Schweiz | ~2,9 Mio (1990er) | ~2,8–2,9 Mio (2024, BFS/Eurostat) | 39 % (2024, BFS) |

Rückbau statt Umbau - Energiekosten, Höchst-Steuern, Technologisches Hinterherhinken, Elite-Ablehnung, China

Politiker sprechen gern von einem „Umbau“ des Arbeitsmarktes. Doch die Daten zeigen für Deutschland und Österreich, nicht unbedingt die Schweiz, klar einen Rückbau: Weniger Vollzeit, mehr Teilzeit.

Die Gründe sind vielfältig: hohe Energiepreise (Eurostat Strompreise), hohe Steuer- und Abgabenlast (OECD Taxing Wages), die Verlagerung industrieller Kerne ins Ausland (Destatis – Industrieproduktion), technologische Rückstände und eine Bildungspolitik, die massenhaft ausländische Ingenieursstudenten anzieht, deren Wissen später im Wettbewerb gegen deutsche Unternehmen eingesetzt wird (DAAD/DZHW – Wissenschaft weltoffen 2023). Konkret:

Energiepolitik: Hohe Strom- und Gaspreise haben binnen weniger Jahre ganze Industrien an den Rand gedrängt. Die energieintensive Chemie, die Stahlindustrie und Teile der Automobilproduktion verlagern ihre Werke ins Ausland.

Steuern und Kosten: Deutschland ist Hochsteuerland. Unternehmen und Bürger zahlen Spitzensteuersätze, während gleichzeitig die Lohnnebenkosten explodieren und Hunderte Milliarden Euro für absurde "Entwicklungshilfe" ausgegeben werden und in die Ukraine verschoben werden. Geld, das Investitionskapital sein könnte, fließt also ab – nach Osteuropa, in die USA (Waffenkauf), nach Asien, Afrika, Süd- und Lateinamerika.

Technologisches Hinterherhinken: Während andere Staaten Milliarden in Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Schlüsselindustrien pumpen, tritt Deutschland auf der Stelle. Bürokratie, Regulierungswut und eine fehlende Kultur des Wagnisses ersticken Innovation im Keim. Hinzu kommt eine junge Generation, die sich von Elitenbildung und Spitzenkarrieren zunehmend abwendet. Leistung gilt vielen als anstrengend, bequemer ist es, Parolen zu skandieren, Schuldzuweisungen an „die Alten“ zu verteilen oder sich auf Asphalt und Demo-Bühnen zu inszenieren – oft mehr Festival als politisches Programm

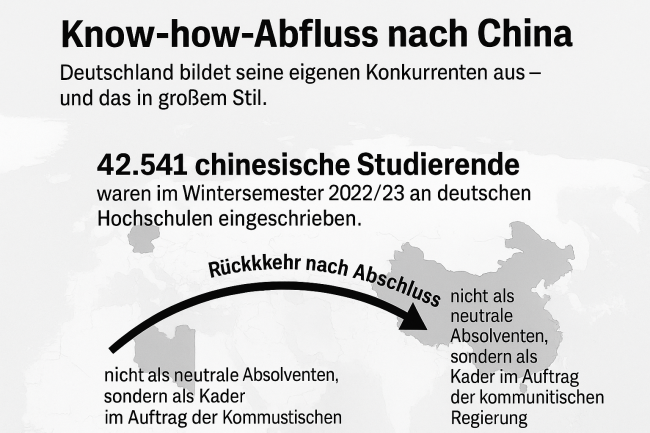

Know-how-Abfluss nach China: Deutschland bildet seine eigenen Konkurrenten aus – und das in großem Stil. Nach den jüngsten Zahlen des DAAD waren im Wintersemester 2022/23 42.541 chinesische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. China ist damit das größte Herkunftsland internationaler Studierender in Deutschland. Insgesamt überschritt die Zahl aller ausländischen Studierenden im Jahr 2024/25 die Marke von 400.000 (DAAD, Jahresbericht 2024, ICEF Monitor, 2025).

Ein erheblicher Teil dieser Studierenden wird durch den China Scholarship Council (CSC) finanziert – ein staatliches Programm der chinesischen Zentralregierung, das jedes Jahr zehntausende Kaderstipendien für Auslandsaufenthalte vergibt. Laut einer Analyse des Center for Security and Emerging Technology (CSET) unterstützt der CSC jährlich rund 65.000 Studierende weltweit, vielfach mit verbindlicher Rückkehrpflicht und Loyalitätserklärungen gegenüber der kommunistischen Führung (CSET-Report, 2021). Deutsche Universitäten wie die FAU Erlangen-Nürnberg haben inzwischen die Zusammenarbeit mit dem CSC beendet, nachdem bekannt wurde, dass Stipendiaten Vertraulichkeits- und Treueerklärungen unterschreiben mussten (Wikipedia, CSC).

Die Konsequenz ist eindeutig: Deutschland bildet kostenlos hochqualifizierte Ingenieure aus, die anschließend nicht dem deutschen, sondern dem chinesischen Arbeitsmarkt dienen. Nach Abschluss kehrt die große Mehrheit dieser Studierenden zurück, nicht als neutrale Absolventen, sondern als Kader im Auftrag der kommunistischen Regierung. Dort wird deutsches Know-how in Produkte übersetzt, die in China in Massenproduktion gehen und auf den Weltmarkt gelangen. Der Effekt: Dumpingpreise, systematische Kopien deutscher Technologie und die Verdrängung deutscher Marken.

Deutschland trägt die Kosten für Lehre und Infrastruktur, während die Früchte dieser Ausbildung in China geerntet werden. Was als akademische Weltoffenheit begann, ist längst ein geopolitischer Hebel: Ingenieurswissen made in Germany verwandelt sich in Wettbewerbswaffe gegen Deutschland selbst.

Deindustrialisierung?

Von einer „Deindustrialisierung“ zu sprechen ist provokant. Fakt ist aber: Die Industrieproduktion in Deutschland sinkt seit 2017 kontinuierlich (Destatis Produktionsindex). Der Anteil der Industrie am BIP liegt nur noch bei 18 Prozent. Das ist zwar deutlich höher als in vielen anderen OECD-Ländern (OECD National Accounts), aber Deutschlands Ruf als reiche Industrienation - das war ein mal. Deutschland schrumpft, aber es schrumpft von einem hohen Niveau.

Österreich steht etwas besser da, die Schweiz sogar noch robuster. Doch auch dort gilt: Teilzeit ist längst Mainstream, Vollzeit der Ausnahmefall.

Fazit: Der Vollzeit-Arbeitsmarkt im deutschsprachigen Raum ist seit 1995 nicht umgebaut, sondern zurückgebaut worden. In Deutschland gingen mehr als sieben Millionen Vollzeitjobs verloren. Österreich verlagert sich strukturell in die Teilzeit, die Schweiz hält ihre Vollzeitbasis stabil, akzeptiert aber einen Teilzeitanteil von fast 40 Prozent. Die offizielle Rede von „Rekordbeschäftigung“ stimmt – sie kaschiert jedoch die tiefgreifende Verschiebung: Mehr Beschäftigte, weniger Stunden, weniger industrielle Substanz. Und: Vom sozialversicherungspflichtig notierten Vollzeit-Kellnern ist noch niemand reich geworden.