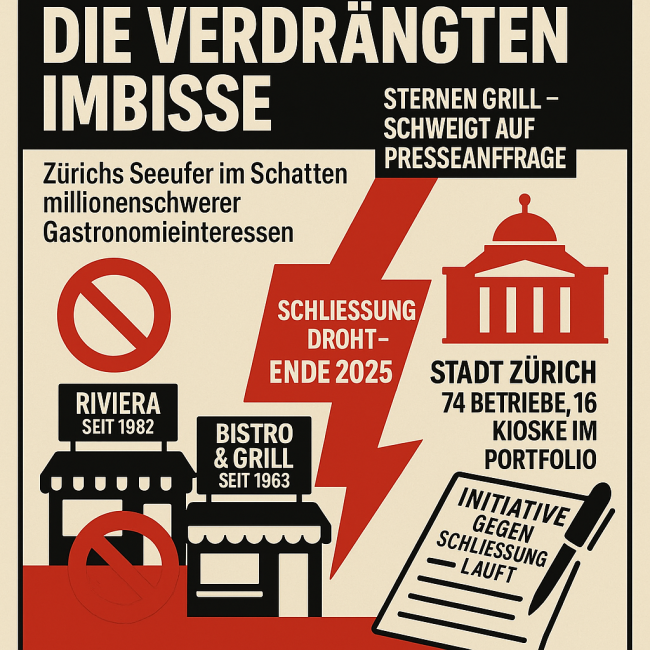

Millionenspiele am Zürichsee: Wie die Stadt Zürich den Traditionsimbissen Riviera und Bistro & Grill am See mit fragwürdigen Begründungen den Stecker zieht

Hintergrundbericht zu fragwürdigen Vorgängen in Zürich am See / Presseanfragen an Sternen Grill blieben unbeantwortet

Es ist ein sonniger Spätsommernachmittag am Zürichsee. Vor den Augen hunderter Passanten glitzern die Wellen, Touristen machen Selfies, Einheimische gönnen sich eine Bratwurst im Stehen. Seit über 40 Jahren gehört der Imbiss Riviera der Familie Prati zu dieser Szenerie, seit den 1960er-Jahren das Bistro & Grill am See der Familie Greuter. Wer hier vorbeikommt, kennt die Stände: unkompliziert, erschwinglich, ein Kontrast zur sonst oft hochpreisigen Zürcher Gastronomie.

Doch genau dieser Kontrast soll verschwinden. Beide Stände müssen Ende 2025 weichen. (Limmattaler Zeitung, Bluewin).

Die Stadt hat entschieden, die Mietverträge nicht mehr zu verlängern. Der Riviera-Imbiss darf nur noch bis 31. Dezember 2025 betrieben werden. Begründung: Die 18 Quadratmeter große Holzbude entspreche baulich nicht mehr den Vorschriften, eine Erweiterung sei nicht zonenkonform. Für das Bistro & Grill am See gilt dasselbe. Beide Betriebe, die seit Jahrzehnten zum Bild des Seeufers gehören, sollen verschwinden (20 Minuten, zuerich24.ch).

Die offizielle Begründung

Die offizielle Begründung der Stadt Zürich wirkt wenig überzeugend. So wird in dem prominenteren der beiden Fälle darauf verwiesen, dass die bestehende 18 Quadratmeter große Holzbudebaulich nicht mehr den heutigen Vorgaben entspreche und eine Erweiterung auf 70 Quadratmeter nicht zonenkonform wäre. Ebenso wird angeführt, es fehle an geeigneten Räumen, in denen sich die Mitarbeitenden umziehen könnten.

Dabei soll einer der Angestellten bereits seit mehr als 35 Jahren am Grill stehen – und seinen Job bis heute mit ungebrochener Leidenschaft ausüben. Ein Hinweis darauf, dass die kleinen Betriebe trotz angeblicher Mängel über Jahrzehnte verlässlich funktioniert haben. Für die Kundschaft waren sie nicht nur ein Imbiss, sondern auch ein Gegenentwurf zu dem, was in der Altstadt oft als „Gastronomie“ durchgeht: hochpreisig, gerne mal mittelmäßig bis schlecht in der Qualität, und für viele zu oft schlicht eine Abzocke. Gerade deshalb schätzte man den ehrlichen Schmaus am Seeufer – unkompliziert, bezahlbar und ohne Chichi.

Auch Promis wie Justin Bieber hat man dort schon gesehen. Sein jüngster Auftritt war jedoch weniger glamourös als beschämend: Mit einem überheblichen „Money, Money, Money“-Geraune fuhr er einen Fan an, der ihn freundlich ansprach.

Neben der baulichen Kritik der Stadt Zürich wird immer wieder das „Leitbild Seebecken“ ins Feld geführt, das neue Regeln für die Uferzonen vorsieht und deshalb als Begründung für das Verschwinden der Kioske dient. Richtig ist: Der Zürichsee ist in weiten Teilen zur Innenstadt hin städtebaulich problematisch gestaltet – besonders deutlich am Seeende, das eigentlich ein Filetstück sein könnte, aber bis heute eher den Eindruck eines ungenutzten Beiwerks macht, an dem sich Besucher nur ungern länger aufhalten. Positiv fällt immerhin das angrenzende, gepflegte und kostenlose WC am Straßenbahn-Umstieg auf – ein Angebot, das in Zürich, Berlin oder Hamburg längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Während solche Details die Aufenthaltsqualität am See zumindest ein wenig aufwerten, sieht das Leitbild Seebecken für die Zukunft vor, dass am Ufer fast nur noch „fliegende Händler“ zugelassen werden – permanente Kioske oder Grills hingegen sollen verschwinden. Ein Konzept, das kaum nach sozialer Verantwortung im Sinne von erstrebenswerter Arbeitnehmerfreundlichkeit klingt, sondern eher nach einer einseitigen Marktordnung.

Ausnahmen bestätigen die Regel: etwa stadteigene Betriebe wie die Fischerstube Zürihorn, die auf einer alten Liegenschaft aus dem Jahr 1939 beruht.

Doch wie kann ein Betrieb, der seit Jahrzehnten besteht und sich ins Stadtbild gefügt hat, plötzlich als unzulässig gelten? Für viele Beobachter wirken diese Gründe fadenscheinig und viele Zürcher sind sauer bis fassungslos.

Das städtische Doppelspiel

Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Zürich selbst zu den größten Immobilienbesitzern und Gastronomiebeteiligten im Kreis 1, also dem besten und teuersten gehört.

In der Teilportfoliostrategie „Gastronomie VV“ (2024) zählt die Stadt Zürich 74 gastronomische Betriebe, davon 16 Kioske und Take-Aways. Sie gelten dort ausdrücklich als „wichtiger Teil der Nahversorgung, Freizeit- und Tourismusinfrastruktur“ (Stadt Zürich, PDF-Strategie).

Mit anderen Worten: Kioske sind erwünscht – solange das Geschäft im städtischen Besitz ist. Wenn es jedoch um private Traditionsbetriebe wie Riviera und Bistro & Grill am See geht, greift die Stadt plötzlich zu juristischen Spitzfindigkeiten.

David neben Goliath

Die betroffenen Betriebe stehen nicht irgendwo, sondern mitten im Herzen der Zürcher Gastronomie. Rund um den Bellevueplatz und den Sechseläutenplatz reihen sich Luxusrestaurants, Bars und Hotels wie das Baur au Lac Hotel. Hier bewegen sich Gäste, die für ein Glas Wein mehr bezahlen, als viele Zürcher oder Touristen an einem Kiosk oder Stand-Grill für eine ganze Mahlzeit.

In diesem Umfeld bilden die kleinen Imbisse eine Art Gegenwelt – eine niederschwellige Alternative, die nicht nur Touristen, sondern auch Zürcherinnen und Zürcher schätzen. Und genau diese Vielfalt soll am unteren Zürichsee nun weichen.

Züricher machen uns auf den prominente Nachbar aufmerksam

Direkt gegenüber thront der Sternen Grill, seit den 1960er-Jahren eine Institution in Zürich, betrieben von der Belgrill AG unter Peter Rosenberger und Thomas Rosenberger. Der Betrieb gilt als Fixpunkt der Zürcher Fastfood-Kultur – für viele „durchaus gut“, für andere schlicht überteuert. Mehrere Zürcherinnen und Zürcher machten uns darauf aufmerksam, bei diesem prominenten Nachbarn nachzufragen, was es mit den Schließungsplänen auf sich hat. Der Hinweis war eindeutig: Der Sternen Grill sei mächtig, verfüge über viel Geld – und habe womöglich mehr Einfluss, als es nach außen den Anschein mache.

NETZ-TRENDS.de richtete deshalb am 2. August 2025 eine ausführliche Presseanfrage an die Belgrill AG: Acht Fragen, von der Bewertung der Schließungspläne über mögliche Kontakte mit städtischen Stellen bis zur Haltung zum Konzept der fliegenden Händler. Frist: 6. August 2025, 12 Uhr.

Als keine Antwort kam, folgte eine Erinnerung am 6. August mit neuer Frist: 8. August, 14 Uhr. Beide Male blieb die Geschäftsleitung stumm.

Der Platzhirsch - Sternen Grill am Bellevue - schweigt auf Presseanfrage von NETZ-TRENDS

Der Sternen Grill wurde in den frühen 1960er-Jahren von Edi Rosenberger geprägt und gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten gastronomischen Adressen Zürichs. Ein platz wo man mal sein kann, aber auch nicht muss, besucht man Zürich. Nach NETZ-TRENDS-Ansicht unique, aber etwas überbewertet.

Der Tages-Anzeiger schrieb in einem Nachruf über Rosenberger: „Der grosse Durchbruch gelang ihm aber mit dem Sternen-Grill. Dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer wahren Goldgrube.“( *Tages-Anzeiger, 31.07.2014 – „Der Platzhirsch vom Bellevue ist tot“ von Denise Marquard, Artikel-Link)

Weiter heißt es dort: „Der Sternen-Grill wurde bald zur berühmtesten Grillbude. Nicht zuletzt, weil dort auch Prominente hin und wieder herzhaft in eine Wurst bissen – aber vor allem, weil es dort die besten Bratwürste geben soll.“ (Tages-Anzeiger, 31.07.2014). Das mit den angeblichen besten Bratwürsten behauptet in der Schweiz gefühlt jeder dritte Grill. Es ist also relativ zu sehen. Da die Schweizer Bratwürste (mit oder ohne Senf) lieben, begeben wir uns an dieser Stelle nicht auch noch auf dieses Geschmacksfeld.

Seit 1995 wird der Sternen Grill von den Söhnen Peter Rosenberger und Thomas Rosenberger geführt. Über die Belgrill AG betreiben sie neben dem Sternen Grill auch das Rosaly’s und das Belcafé am Bellevue (Belgrill AG – Team, Sternen Grill – Impressum).

Belgrill AG schweigt zur Anfrage

Weil der Sternen Grill als direkter Nachbar und als Symbolbetrieb der Zürcher Gastronomie Nähe Zürichsee gilt und auch, da uns Leser auf diesen Grill aufmerksam machten, dort doch mal nachzufragen, stellte NETZ-TRENDS.de zwei Presseanfragen an die Belgrill AG.

Am 2. August 2025 erfolgte die erste Presseanfrage mit acht Fragen zur Bewertung der Schließung der Kioske, zu möglichen Kontakten mit der Stadt Zürich und zu etwaigen eigenen Interessen. Frist: 6. August 2025, 12 Uhr. Am 6. August 2025 folgte eine zweite Nachfrage mit verlängerter Frist bis Freitag, 8. August 2025, 14 Uhr. Wörtlich hieß es darin: „Dürfen wir bitte erneut um Beantwortung dieser Presseanfrage bitten – zweite Frist bis Freitag, 8. August 14 Uhr. Wir werden ohne Ihre Antwort sonst komplett diese Presseanfrage veröffentlichen, dann eben ohne Ihre Antworten.“ Trotz beider Anfragen ging bis Fristablauf keine Stellungnahme von der Belgrill AG ein.

Die Presseanfrage lautete: „Presseanfrage / Medienanfrage zur Verdrängung zweier Traditions-Kioske am Zürichsee mit dubios erscheinenden Argumenten von Vertretern der Stadt Zürich“ an die Belgrill AG, Sternen Grill Zürich, z. Hd. der Geschäftsleitung: Herr Peter Rosenberger, Herr Thomas Rosenberger, 📧 info@sternengrill.ch. Von: Redaktion NETZ-TRENDS.de. Betreff: Presseanfrage zur Schliessung der See-Imbissstände am Bellevue / Zürich. Datum: 2. August 2025. Weiter hieß es:

Die Herren Rosenberger vom Grill

"Sehr geehrte Herren Rosenberger, sehr geehrtes Team des Sternen Grill, die Redaktion von NETZ-TRENDS.de wird über die politisch beschlossene und geplante Schliessung zweier traditionsreicher Zürcher Imbissstände berichten, die seit Jahrzehnten fest zum Stadtbild gehören, wobei wir von Leserinnen und Lesern auf diese Vorgänge aufmerksam gemacht wurden. Es geht um die beiden Top-Grills am Zürichsee: den Imbiss Riviera der Familie Prati (seit 1982) und das Bistro & Grill am See der Familie Greuter (seit 1963). Beide Betriebe sollen per 31. Dezember 2025 entfernt werden, nachdem Vertreter der Stadt Zürich die Mietverträge nicht verlängert haben – nach Jahrzehnten. Als Begründung nennt die Stadt unter anderem das „Leitbild Seebecken“, eine angeblich fehlende Standortgebundenheit, eine angeblich baurechtliche Unzulässigkeit sowie die Absicht, künftig nur noch 'fliegende Händler' am Seeufer zuzulassen.

Diese Argumentation steht im Widerspruch zur Teilportfoliostrategie „Gastronomie VV“ (2024), in der explizit festgehalten wird, dass die Stadt Zürich aktuell 16 Kioske und Take-Aways in ihrem Besitz hat – darunter mobile Ausgabestellen, Kioske mit Sitzgelegenheiten im Aussenbereich und Imbisswagen. Diese werden öffentlich ausgeschrieben, erhalten regelhafte Vertragslaufzeiten und gelten ausdrücklich als wichtiger Teil der städtischen Nahversorgung, Freizeit- und Tourismusinfrastruktur.

In diesem Zusammenhang steht die Stadt Zürich im Ruf, selbst einer der größten Immobilienaufkäufer in der angrenzenden Altstadt zu sein und direkt oder indirekt einer der größten Zürcher Gastronomie-Betreiber mit Millionen-Umsätzen. Übersicht Portfolio Gastronomie Stadt Zürich: https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/portfolio/eigentuemerin/immobilienportfolio.html (PDF im Anhang)."

Die Stadt Zürich und ihre eigenen millionenschweren Gastro-Interessen

Zudem führte NETZ-TRENDS.de weiter aus: "... Darin werden 55 Restaurants, 16 Kioske / Take-Aways, 2 Grundstücksvermietungen und 1 Sondernutzung aufgeführt. Insgesamt also 74 Betriebe, die sich im Eigentum der Stadt befinden, öffentlich verpachtet werden und deren stärkste Präsenz im Kreis 1 (Altstadt) liegt.

Insofern stellt sich die Frage, warum solche Betriebe von der Stadt einerseits gefördert, instandgehalten und strategisch weiterentwickelt werden, andererseits aber zwei gleichartige, aber nicht städtisch verwaltete Traditionsbetriebe am See bewusst aus dem Stadtbild verdrängt werden sollen – obwohl keine bauliche Nachnutzung oder konkrete städtebauliche Alternative an diesen Standorten vorgesehen ist und das auch gar nicht nötig ist, da sich die Grills hervorragend in das Stadtbild integrieren und das teils gerade in Zürcher Alstadt oft schlechte gastronomische und überteuerte Abzock-Niveau gut ergänzen.

NETZ-TRENDS.de ist seit 2012 in Google News für Deutschland, die Schweiz und Österreich gelistet und erreicht jährlich bis zu 450.000 Leserinnen und Leser. Mehrere Schweizer Leserinnen und Leser haben uns auf diesen Vorgang aufmerksam gemacht und so sind wir auch auf Ihren Sternen Grill aufmerksam gemacht wurden, insbesondere mit Blick auf die prominente Lage Ihres Betriebs in unmittelbarer Nähe der betroffenen Flächen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie im Sinne einer transparenten Berichterstattung um eine Stellungnahme zu folgenden Fragen

Wie beurteilt die Belgrill AG als Betreiberin des Sternen Grill am Bellevue die Entscheidung der Stadt Zürich, zwei über Jahrzehnte etablierte, beliebte Imbissbetriebe zu schliessen – obwohl vergleichbare Kioske im Besitz der Stadt Zürich laut Teilportfoliostrategie 2024 ausdrücklich als erwünscht und strategisch relevant gelten. Gab es seitens der Belgrill AG oder von Ihnen als Geschäftsleitung direkte oder indirekte Kontakte zu städtischen Stellen, welche mit der Schliessung der beiden Stände oder der Planung am Seebecken in Zusammenhang stehen? Falls ja, bitten wir um freiwillige Offenlegung, ob Gespräche, Anfragen oder Abstimmungen stattfanden oder stattfinden mit dem Stadtrat der Stadt Zürich, dem Finanzdepartement (Vorsteher: Daniel Leupi, Grüne), dem Hochbaudepartement (Vorsteher: André Odermatt, SP), dem Liegenschaftsamt, dem Amt für Städtebau oder dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich oder anderen Behörden.

Hat die Belgrill AG in den vergangenen Jahren oder aktuell Interesse an einer Ausweitung der eigenen gastronomischen Präsenz im Bereich Bellevue oder im Umfeld des geplanten Seerestaurants am Bürkliplatz (Baubeginn voraussichtlich 2029) signalisiert? Wie steht die Belgrill AG zum städtischen Argument, künftig nur noch „fliegende Händler“ am See zuzulassen – obwohl die Stadt Zürich gleichzeitig selbst über dauerhaft vergebene Kioske und Imbissbetriebe verfügt, auch am Zürichsee, darunter in vergleichbaren Lagen? Wie positionieren Sie sich zur Rolle klassischer, niederschwelliger Stadtimbisse, wie sie von den beiden betroffenen Familien über Jahrzehnte geführt wurden – auch im Vergleich zum eigenen, stärker systematisierten Gastronomiekonzept?

Gab es von Seiten der Belgrill AG Eingaben, Vorschläge oder Interessenbekundungen, die sich auf die gastronomische Gestaltung des Seebeckens, das Leitbild oder das Wettbewerbsumfeld bezogen? Können Sie ausschliessen, dass Sie, Mitarbeitende oder Beauftragte der Belgrill AG in Planungsprozesse, Entscheidungsfindungen oder die städtische Argumentation zur Schliessung der beiden Imbissstände beratend, unterstützend oder initiierend eingebunden waren? Ihre Stellungnahme wird im Rahmen unserer journalistischen Sorgfaltspflicht vollständig oder in Auszügen in einem geplanten Beitrag berücksichtigt. Wir bitten höflich um Ihre Rückmeldung und Beantwortung unserer Fragen bis spätestens Mittwoch, 6. August 2025, 12:00 Uhr, bitte nur per E-Mail an: redaktionnetztrends@t-online.de. Auch eine zweite Frist blieb unbeantwortet."

Am Ende geht es ums große Geld - Millionenumsätze am Zürichsee

Die Auseinandersetzung ist kein Randthema. Am Zürichsee geht es um Millionenumsätze. Wer hier gastronomische Flächen betreiben darf, sitzt an einer der lukrativsten Adressen der Schweiz. Die Stadt ist selbst einer der größten Player, mit 74 Betrieben im eigenen Portfolio. Wenn sie gleichzeitig private Anbieter verdrängt und eigene Kioske fördert, bleibt ein schaler Beigeschmack:

Es geht weniger um baurechtliche Spitzfindigkeiten – sondern um die Neuaufteilung eines millionenschweren Marktes am Seeufer.

Die drohende Schließung der Kioske Riviera und Bistro & Grill am See ist deshalb mehr als ein Eingriff ins Stadtbild. Sie betrifft unmittelbar die wirtschaftliche Neuordnung eines der bedeutendsten Gastro-Märkte des Landes.

Während die Stadt Zürich ihre eigenen Kioske strategisch schützt und ausbaut, verlieren zwei private Traditionsbetriebe ihre Standorte. Dass der Sternen Grill, der wohl bekannteste Nachbar am Bellevue, trotz zweifacher Presseanfrage keine Stellungnahme abgegeben hat, bleibt dokumentiert – und lässt eine wichtige Stimme in der öffentlichen Diskussion ungehört.

Erfolgreiche Kioske sind keine armen Straßenhändler

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Die nun in die Schlagzeilen geratenen Kioske am Zürichsee dürften zu den umsatzrelevanten gastronomischen Betrieben der Stadt zählen. Vergleichbare Kiosk-Betreiber in Zürich – wie etwa Valora in SBB-Bahnhöfen – bewegen sich nachweislich im Millionenbereich, mit Einzelstandorten teils Umsätzen von jährlich über 1 Million Franken. Die betroffenen Imbissstände am Bellevue sind also keine finanziellen Randfiguren, sondern feste Bestandteile des Stadtbilds mit hoher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung für jene, die so nah am See verkaufen dürfen und mit hohem Stellenwert für das Essen zwischendurch. Es kann und darf nicht sein, dass am Zürichsee nur satt wird, wer in eines der teueren Restaurants oder der teuren Grills in festen Immobilien geht.

Das Bild vom „armen Straßenhändler“, dem Grillbetreiber am in bester Lage, wie es manchmal in der Debatte anklingt, greift hier zu kurz. Es handelt sich um professionelle Betriebe mit langjährigen Arbeitsverhältnissen, sozialer Integration und touristischem Wert. Auch sie unterliegen den gleichen strengen Vorgaben wie alle gastronomischen Betriebe in Zürich, was Bewilligungen, Hygiene, Umbau- und Nutzungsänderungen, und den Betrieb auf öffentlichem Grund angeht.

Schweizer und internationale Rechtslage im Vergleich

Trotz dieser wirtschaftlichen Bedeutung und Verwurzelung gibt das Schweizer Recht der Stadt einen gewissen Spielraum: Gastronomische Betriebe auf öffentlichem Grund benötigen Baubewilligungen, eine Gastgewerbebewilligung und im Fall von betrieblichen Veränderungen muss ein neues Gesuch eingereicht werden. Die Stadt ist als Verpächterin grundsätzlich berechtigt, Verträge auslaufen zu lassen oder nicht zu verlängern, solange die Vergabe transparent und diskriminierungsfrei erfolgt.

Allerdings gibt das Schweizer Mietrecht (OR), das auch für Gewerbemietverhältnisse gilt, einen gewissen Schutz gegen die willkürliche Nicht-Verlängerung von Verträgen. Gerade wenn Standorte über Jahrzehnte bewirtschaftet wurden, können Fragen der Treu und Glauben, des Gleichbehandlungsgebots und des städtischen Willkürverbots relevant werden.

International gibt es vergleichbare Fälle: In Deutschland etwa wurden Kioske und Imbissstände bei Sanierungen von Bahnhöfen und Flaniermeilen ebenso verdrängt, oft unter Berufung auf Modernisierung oder das „städtische Leitbild“. Auch dort führten Plazierungen und Umstrukturierungen zu Protesten und in mehreren Fällen zu langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen, da die Eigentums- und Nutzungsrechte gewachsener Betriebe nicht einfach ignoriert werden können. Das Gleichbehandlungsgebot und die Pflicht zur Abwägung von sozialen und wirtschaftlichen Interessen, haben zum Teil für Kioskbetreiber Prozesse gegen Städte oder Bahngesellschaften ermöglicht – mit gemischten Ergebnissen, aber klarem Verweis auf transparente Verfahren und gerechte Entschädigung.

Im internationalen Städtebaurecht verlangt das EU-Recht (beispielsweise bei Marktordnungen oder Sanierungsmaßnahmen), dass Umnutzungen und Verdrängungen den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung genügen müssen. Städte dürfen nicht ohne legitimen Grund traditionsreiche wirtschaftliche Akteure ausgrenzen, sondern müssen nachvollziehbar und öffentlich begründen, warum der Betrieb dem neuen Stadtbild widerspricht. Das sieht derzeit wackling aus in Zürich und vorgeschoben. In den USA existieren sogar spezielle „BID-Zonen“ (Business Improvement Districts), wo Sanierung und Nutzungsänderung nur mit Zustimmung der Mehrheit der lokalen Wirtschaftstreibenden erfolgen dürfen.

Rückblick

Die Stadt Zürich hat entschieden, die Bewilligungen für zwei Traditions-Kioske am Zürichsee (Imbiss Riviera, Bistro & Grill am See) nicht zu verlängern und stattdessen künftig auf mobile Verkaufslösungen am Wasser zu setzen. Die Betreiber sind davon direkt betroffen, obwohl sie über Jahrzehnte teils erhebliche Umsätze erwirtschaftet haben und einen festen Platz im Stadtbild einnehmen.

Schweizer Rechtslage

Nach Schweizer Recht und insbesondere nach den gastgewerberechtlichen Regelungen des Kantons Zürich sowie dem Obligationenrecht (OR) für Gewerbemietverhältnisse darf die Stadt als Eigentümerin städtischer Grundstücke und öffentlicher Anlagen die Nutzung ihrer Flächen grundsätzlich selbst bestimmen und temporär vermieten oder verpachten. Die Erteilung sowie Verlängerung von Bewilligungen ist ihr Ermessen unterstellt, solange die Verwaltung nicht willkürlich handelt oder gegen das Gleichbehandlungsgebot verstößt.

Die Betreiber haben keinen automatischen Anspruch auf eine Vertragsverlängerung oder einen dauerhaften Standort, es sei denn, ein besonderer Bestandsschutz liegt vor. Ein solcher Bestandsschutz ist bei klassischen Kiosk- oder Imbissbewilligungen auf öffentlichem Grund normalerweise nicht gegeben. Die Stadt darf daher auch bestehende Nutzungsverhältnisse auslaufen lassen, etwa aus städtebaulichen, planerischen oder wirtschaftlichen Gründen, sofern sie nachvollziehbar und schriftlich begründet werden.

Grenzen des Verwaltungsermessens

Das Verwaltungshandeln ist jedoch an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und insbesondere das Verbot diskriminierender Praktiken gebunden. Die Stadt darf nicht willkürlich entscheiden, sondern muss ihre Motive klar darlegen und kann insbesondere nicht einzelne Betreiber aufgrund persönlicher Präferenzen ausschließen. Entscheidend ist, ob die Vergabe, Bewilligung oder Ablehnung transparent, nachvollziehbar und für alle potenziellen Bewerber gleich erfolgt.

Wenn – wie hier – in stadteigenen Portfolio-Strategien vergleichbare Kioske explizit als erwünscht und Teil der Nahversorgungsinfrastruktur genannt werden, könnte ein Wertungswiderspruch entstehen, der im Streitfall durch eine gerichtliche Prüfung hinterfragt werden kann. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem darauf, ob die Begründung sachgerecht und nicht bloß vorgeschoben wirkt.

Verfahrensrechte und Rechtsmittel

Betroffene Betreiber haben grundsätzlich das Recht, gegen ablehnende Bescheide Beschwerde einzulegen bzw. auf dem Verwaltungsweg oder – je nach Fall – beim zuständigen Gericht eine Überprüfung der städtischen Entscheidung einzufordern. Die Gerichte prüfen insbesondere, ob der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Willkürverbot eingehalten wurden und die Interessen des Betriebs angemessen abgewogen wurden.

Warum die Argumentation der Stadt Zürich kritisch zu sehen ist

Angesichts der Umsatzstärke und der gesellschaftlichen Einbettung der Kioske kann die Stadt nicht einfach mit dem Verweis auf ein neues „Leitbild“ agieren und jahrzehntelange Standorttreue ignorieren. Wirtschaftlich erfolgreiche, sozial eingebundene Betriebe verdienen zumindest eine transparente, nachvollziehbare und faire Behandlung. International gebräuchliche Verfahren fordern öffentliche Anhörungen, Entschädigungen oder zumindest nachvollziehbare Begründungen für Standortkündigungen. Die bloße Behauptung baurechtlicher Unzulässigkeit oder des Flächenbedarfs für mobile Anbieter ist hier wenig überzeugend, besonders wenn im stadteigenen Portfolio an ähnlichen Lagen weiterhin Kioske oder Restaurants gehalten, modernisiert und wie strategisch relevant behandelt werden.

Das Schweizer Recht sowie internationale städtebauliche Standards verlangen in solchen Fällen mehr als Formalismus: Sie verlangen eine gerechte Abwägung, Transparenz – und im Zweifel den Schutz gewachsener Wirtschaftsstrukturen gegen willkürliche Eingriffe des Staates oder der Stadt. Wo dieser Grundsatz missachtet wird, sind Kritik und juristische Klärung geboten.

Die Verdrängung der Kioske am Zürichsee ist somit nicht nur eine stadtpolitische, sondern auch eine rechtliche Fragestellung – und verdient entsprechend sorgfältige Prüfung und öffentliche Debatte.

Internationale Gerichtsverfahren und rechtliche Vergleiche zur Verdrängung von Straßenverkäufern und Kiosken

Die Verdrängung von Straßenverkäufern und Kioskbetrieben ist ein global weit verbreitetes Phänomen, das immer wieder auf gerichtliche und politische Auseinandersetzungen stößt. Internationale Rechtsfälle und Gesetzgebungen bieten wichtige Einblicke, wie verschiedene Länder mit dem Spannungsfeld zwischen Stadtentwicklung, öffentlichem Raum und dem Schutz kleiner, aber oft auch wirtschaftlich bedeutender Händler umgehen.

Beispiele aus Indien und anderen Ländern

Indien hat mit dem National Policy on Street Vendors (2014) eines der frühesten progressiven Gesetze erlassen, das die Rechte der Straßenverkäufer schützt und ihnen Beteiligungsrechte an Planungsprozessen räumt. Im Vorfeld hatte der Oberste Gerichtshof Indiens mehrere Urteile gefällt, die die Bedeutung des Rechts auf Existenzgrundlage für Straßenverkäufer bestätigten, etwa in Fällen, in denen städtische Behörden Verkaufsflächen zwangsweise räumten. Diese Urteile betonen, dass Einschränkungen verhältnismäßig sein müssen und Straßenverkäufer nicht willkürlich verdrängt werden (Quelle).

In Südafrika und Ghana wurden ähnliche Gerichtsbeschlüsse gefasst, mit dem Ziel, Straßenverkäufer gegen unverhältnismäßige Maßnahmen und Belästigungen zu schützen. Dort wurden Gesetze geschaffen bzw. verbessert, die den Schutz der Arbeits- und Lebensgrundlagen von Händlern stärken und ihnen den Zugang zu festgelegten Verkaufszonen garantieren.

Fallstudie aus Vietnam

In Hanoi stellte eine Studie fest, dass die immer wieder erfolgenden Verkaufsverbote und Räumungen von Straßenständen weitreichende Auswirkungen auf die Existenz der Händler und die lokale Wirtschaft haben. Gleichzeitig zeigte sich, dass erfolgreiche Modelle zur Integration von Straßenverkäufern in städtische Entwicklungspläne durch festgelegte, hygienisch ausgestattete Verkaufsflächen langfristig meist bessere soziale und wirtschaftliche Ergebnisse erzielen.

Rechtsprechung und Interessenabwägung

Die internationalen Gerichte fordern, dass Eingriffe in den Betrieb von Straßenverkäufern oder Kioskbetreibern an den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, Transparenz und Gleichbehandlung gemessen werden. Dies gilt insbesondere, wenn diese Händler eine wichtige Rolle in der urbanen Nahversorgung spielen oder wirtschaftlich bedeutend sind. Im Vergleich zur Stadt Zürich bedeutet dies, dass die Stadt als Eigentümerin und Nutzungsregelnde die Rechte der Betreiber, die über Jahrzehnte am Standort gewachsen sind und wirtschaftlich erfolgreich tätig waren, gegen eine einseitige und undifferenzierte Verdrängung abwägen muss (Quelle).

Die Stadt Zürich als eine der größten Immobilienbesitzerinnen der Schweiz

Ein Portfolio von historischer Dimension

Die Stadt Zürich zählt zu den größten Immobilieneigentümerinnen der Schweiz. Laut der offiziellen Immobilienstrategie befinden sich rund 58 Prozent der gesamten Bodenfläche der Stadt in öffentlichem Eigentum – also bei der Stadt selbst oder bei städtischen Institutionen (Stadt Zürich – Immobilienstrategie). Auch wenn man nur die Flächen in Bauzonen betrachtet, hält die öffentliche Hand noch immer etwa 36 Prozent aller Grundstücke. Damit dominiert die Stadt den Immobilienmarkt in weiten Teilen Zürichs.

Das Portfolio ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Heute umfasst es nach städtischen Angaben rund 37,5 Millionen Quadratmeter Grundstücksfläche. Davon liegen knapp 30 Millionen Quadratmeter innerhalb der Stadtgrenzen. Etwa ein Fünftel dieser Flächen ist Bauland, die restlichen Flächen bestehen aus Wäldern, Erholungszonen, Freiräumen oder Gewässern. Besonders markant ist der Anteil an Geschossfläche: Die Stadt verfügt über etwa 7 Millionen Quadratmeter, mit einem geschätzten Gebäudeversicherungswert von rund 15,7 Milliarden Franken (Rechnung 2023, Stadt Zürich, PDF).

Einfluss über Verwaltungs- und Finanzvermögen

Zum Immobilienportfolio gehören nicht nur klassische Verwaltungsgebäude wie Schulen, Verwaltungszentren, Spitäler oder Sportanlagen, sondern auch Liegenschaften, die im sogenannten Finanzvermögen geführt werden. Dort können Grundstücke und Gebäude kaufmännisch genutzt oder als Landreserven vorgehalten werden. Diese Reserven sichern der Stadt langfristig die Möglichkeit, auf Bevölkerungswachstum, Infrastrukturbedarf oder politische Ziele reagieren zu können.

Besonders hervorzuheben ist die Rolle der Dienstabteilungen Immobilien Stadt Zürich (IMMO) und Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ). Gemeinsam verwalten sie drei Viertel des städtischen Baulands. IMMO verantwortet unter anderem Schul- und Verwaltungsbauten und steuert mit mehr als 2,6 Millionen Quadratmetern Geschossfläche das größte Teilportfolio (Immobilien Stadt Zürich). Die LSZ hingegen verwaltet die Landreserven und Baurechte – insgesamt rund 370 Objekte mit 2,7 Millionen Quadratmetern Fläche, von denen fast die Hälfte im Baurecht an Dritte abgegeben ist.

Strategische Steuerung durch Immobilienpolitik

Die Stadt Zürich verfolge, heißt es etwas schwülstig, mit ihrer Immobilienstrategie 2024 eine langfristige Politik, die auf Nachhaltigkeit zähle, Suffizienz und Transparenz setze. Dass das nicht immer der Fall ist, zeigt die Kiosk-Affäre vom Zürichsee. Und "nachhaltig" lässt sich bei den Stadtoberen der linken Stadtregierung sehr weit dehnen. Immerhin denken die Schweizer Genossen von Zürich wirtschaftlich, was man nicht von jeder linken Stadtregierung sagen kann.

In ihrer Immobilienstrategie präsentiert die Stadt Zürich fünf Handlungsfelder: den „nachhaltigen Umgang mit Ressourcen“, ein koordiniertes Immobilienmanagement, eine strukturierte strategische Planung, ein gezieltes Landreserven-Management sowie die konsequente Digitalisierung von Daten und Prozessen. Auf dem Papier klingt das nach großer Weitsicht, in der Praxis aber bleibt vieles wolkig. Wer genauer hinschaut, erkennt vor allem Standardformeln, die auch in jedem beliebigen Verwaltungsbericht anderer Metropolen stehen könnten.

Von echter Priorisierung, klaren Zielvorgaben oder greifbaren Konsequenzen ist bislang wenig zu sehen. Während also an den Schreibtischen Strategien formuliert werden, entscheidet die Stadt gleichzeitig über den Abbau von gewachsenen Strukturen wie den Traditionskiosken am Seeufer. Gerade hier zeigt sich, dass zwischen den ambitionierten Leitlinien und der gelebten Realität eine deutliche Lücke klafft (PDF Immobilienstrategie Stadt Zürich, 2024).

Die Immobilienstrategie Zürich hebt ferner hervor, dass der Besitz von Immobilien den Handlungsspielraum der Stadt langfristig sichere. Mit gezielten Ankäufen, aber auch mit der konsequenten Nutzung von Vorkaufsrechten, könne die Stadt ihre Position auf dem Immobilienmarkt weiter ausbauen (und nimmt damit auch dem freien Markt erhebliche Spielräume). Beispiele dafür sind dokumentierte Transaktionen wie der Erwerb mehrerer Liegenschaften an der Sihlporte (Kreis 1) im Jahr 2020 oder der Kauf eines Mehrfamilienhauses 2023, bei dem die Stadt ein gesetzliches Vorkaufsrecht nutzte (Medienmitteilung Stadt Zürich, 08.04.2020, Medienmitteilung Stadt Zürich, 15.11.2023).

Bedeutung für Stadtentwicklung und Marktordnung

Mit ihrem enormen Bestand prägt die Stadt Zürich nicht nur die städtische Infrastruktur, sondern auch die Marktordnung. Während private Akteure oft den Gesetzen des freien Marktes folgen, verfolgt die Stadt bei vielen Liegenschaften auch politische und soziale Ziele: etwa die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau, die Sicherung von preisgünstigem Gewerberaum oder die langfristige Steuerung von Stadtquartieren.

Damit tritt die Stadt Zürich gleichzeitig als Reguliererin und als marktaktive Akteurin auf – ein Spannungsfeld, das regelmäßig für politische Diskussionen sorgt. Fest steht jedoch: Mit über der Hälfte der Stadtfläche in öffentlichem Besitz und einem Immobilienwert im zweistelligen Milliardenbereich gehört Zürich zu den mächtigsten Akteuren auf dem Immobilienmarkt der Schweiz.

Möchten Sie, dass ich diesen Abriss direkt als „Hintergrundkasten“ in Ihren Artikel zu den Kiosken am Zürichsee integriere – sodass Leser den Zusammenhang zwischen der Schließung privater Betriebe und der Machtstellung der Stadt Zürich sofort verstehen?

Gericht stoppt Planungszone am Seeufer Wollishofen – Signalwirkung für Zürcher Kiosk-Streit

Ein Entscheid mit Brisanz

Das Baurekursgericht des Kantons Zürich hat am 3. Mai 2024 einen vielbeachteten Entscheid gefällt. In der Sache R1S.2023.05169 (BRGE I Nr. 0083/2024) hob es eine vom Stadtrat beschlossene Planungszone am Seeufer Wollishofen auf. Betroffen war unter anderem das bekannte KIBAG-Areal am Mythenquai.

Die Rekurrentin, die KIBAG Immobilien AG, wehrte sich gegen eine dreijährige Planungszone, die die Baudirektion des Kantons Zürich am 28. September 2023 auf Antrag des Stadtrats Zürich festgesetzt hatte. Die Planungszone war am 4. Oktober 2023 publiziert worden und sollte ein großflächiges Bauverbot sichern, um neue Freiräume am Seeufer zu ermöglichen.

Beteiligte am Verfahren

Das Verfahren wurde von hochrangigen Akteuren geführt: Rekurrentin war die KIBAG Immobilien AG (Seestrasse 404, Zürich), Rekursgegnerin die Baudirektion Kanton Zürich, Mitbeteiligter der Stadtrat Zürich, vertreten durch Dr. André Odermatt (SP), Vorsteher des Hochbaudepartements. Vorsitzender des Gerichts war Abteilungspräsident Claude Reinhardt, unterstützt von Baurichter Christian Hurter, Baurichterin Beatrice Bosshard und Gerichtsschreiber Andreas Mahler.

Gericht kippt Begründung der Stadt

Die Stadt stützte ihre Massnahme auf das „Leitbild Seebecken“ und den Masterplan Seeufer Wollishofen. Ziel war es, das Gebiet stärker für Freiraum, Gewerbe und Kultur zu öffnen und künftige Wohnbauten zu verhindern. Als Argument führte sie unter anderem drohende lärmbedingte Nutzungskonflikte mit der Roten Fabrik, dem Gemeinschaftszentrum Wollishofen und der Savera-Wiese an.

Das Gericht widersprach deutlich. Es stellte fest, dass sich seit der letzten Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO 2016) keine erheblich geänderten Verhältnisse ergeben hätten. Auch das Bevölkerungswachstum sei korrekt einkalkuliert worden. Lärmbelastungen stellten kein überwiegendes öffentliches Interesse dar, das eine Auszonung rechtfertigen würde. Vielmehr liege hier ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Planbeständigkeit vor.

Folgen für Eigentum und Stadtplanung

Der Entscheid hat konkrete Folgen: Die Planungszone wurde aufgehoben, die Stadt trägt die Gerichtsgebühr von 6.000 Franken sowie gemeinsam mit der Baudirektion eine Umtriebsentschädigung von 1.700 Franken an die Rekurrentin. Entscheidend ist aber die Signalwirkung: Eigentümer können sich auf Eigentumsgarantie und Rechtssicherheit berufen, wenn die Stadt mit kurzfristigen politischen Zielen bestehende Nutzungen infrage stellt.

Brücke zur Kiosk-Debatte am Bellevue

Genau hier liegt die Verbindung zur aktuellen Auseinandersetzung um die Kioske Riviera und Bistro & Grill am See am Bellevue. Auch dort begründet die Stadt die Nichtverlängerung von Bewilligungen bis Ende 2025 mit dem Leitbild Seebecken und planerischen Zielen. Doch der Entscheid des Baurekursgerichts zeigt: Solche Eingriffe sind juristisch angreifbar, wenn keine erheblich geänderten Verhältnisse vorliegen.

Der Fall Wollishofen könnte damit zu einem Präzedenzfall werden. Während die Stadt ihr Immobilienportfolio weiter ausbaut und eigene Betriebe schützt, geraten private Anbieter unter Druck. Das Gerichtsurteil verdeutlicht, dass nicht jede Berufung auf „Leitbilder“ oder „Lärmschutz“ ausreicht – und dass auch in Zürich Gerichte die Grenzen städtischer Planungshoheit ziehen können.