2015 - 2024: Von 8,7 auf 14,1 Mio. Ausländer – Hat Angela Merkels "Wir schaffen das" Deutschland überfordert und warum fördert Deutschland Wissenstransfer nach China?

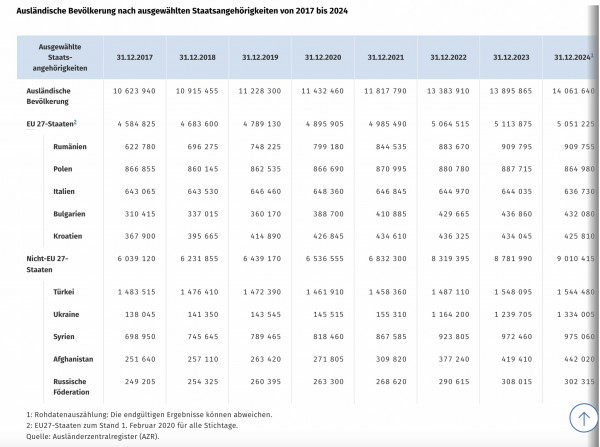

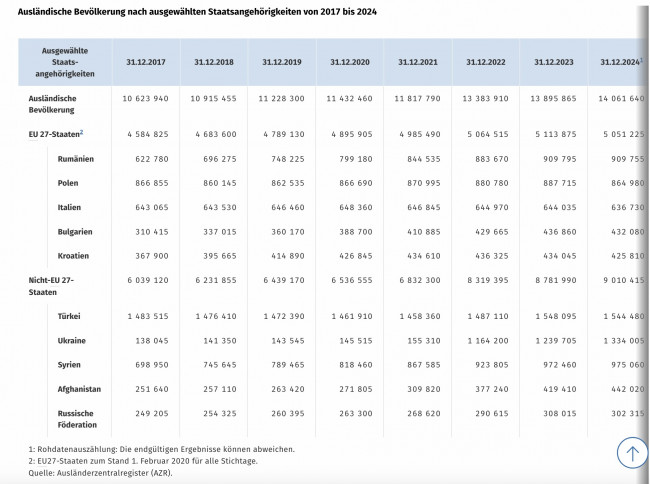

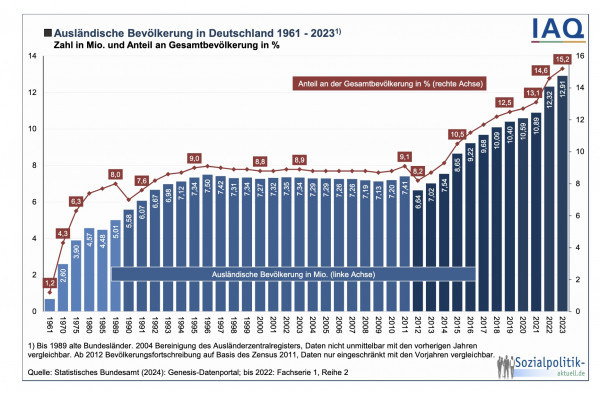

Berlin, Brüssel, Afrika, China - Die ausländische Bevölkerung in Deutschland hat sich in den letzten 14 Jahren mehr als verdoppelt. Lebten im Jahr 2010 noch 7,1 Millionen Ausländer in Deutschland, sind es Ende 2024 bereits 14,1 Millionen. Das entspricht einem Anstieg um 99 %.

Besonders drastisch war die Entwicklung nach 2015, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit „Wir schaffen das“ eine Politik einleitete, die die demografische Struktur Deutschlands für immer veränderte.

2010 bis 2014: Moderates Wachstum durch EU-Zuwanderung

Bis 2010 lag die Zahl der Ausländer in Deutschland bei 7,1 Millionen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 8,7 %. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch die EU-Freizügigkeit getrieben, die Arbeitsmigranten aus Rumänien, Polen und Bulgarien nach Deutschland brachte. Bis 2014 stieg die Zahl auf 8,6 Millionen, was einem Anstieg um 21 % in vier Jahren entsprach.

2015: Die Flüchtlingskrise bringt eine neue Dimension der Migration

Ein entscheidender Wendepunkt in der Migrationsdebatte war das Jahr 2015, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und anderen Krisenregionen die berühmten Worte sprach: „Wir schaffen das.“ Diese Aussage wurde zu einem Symbol für die deutsche Migrationspolitik und spaltete die Gesellschaft: Während viele die humanitäre Verantwortung Deutschlands betonten, wuchs gleichzeitig die Kritik an der Integrationsfähigkeit und den Herausforderungen für Sozial- und Bildungssysteme. Die Zahlen zeigen, dass der Zuzug ausländischer Staatsbürger seitdem nicht nur anhielt, sondern weiter zunahm.

Innerhalb eines einzigen Jahres, von Ende 2015 bis 2016 stieg die Zahl der ausländischen Bevölkerung von 8,6 Millionen auf 9,2 Millionen – ein Sprung um 600.000 Menschen oder 7 %.

Die entscheidenden Faktoren waren die massive Zuwanderung aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2014 lebten 326.000 Syrer in Deutschland, ein Jahr später waren es bereits 637.000, was einem Anstieg um 95 % entspricht. Ähnlich war die Entwicklung bei Afghanen, deren Zahl von 140.000 auf 208.000 stieg – ein Wachstum von 48 %.

Die Migrationswelle von 2015 wurde damals als „einmalige Herausforderung“ dargestellt. Doch die Zahlen zeigen, dass die Zuwanderung auf diesem hohen Niveau fortgesetzt wurde. 2017 waren bereits 10,6 Millionen Ausländer in Deutschland registriert, 2021 waren es 11,8 Millionen.

2017 machte die ausländische Bevölkerung 12,8 % der Gesamtbevölkerung aus, während dieser Anteil 2024 bereits bei 16,7 % liegt – was bedeutet, dass fast jeder sechste Einwohner Deutschlands keinen deutschen Pass besitzt.

Während die Migration aus der EU stagnierte oder sogar leicht zurückging, verzeichnete Deutschland eine massive Zunahme von Zuwanderern aus Nicht-EU-Staaten – von 6 Millionen (2017) auf über 9 Millionen (2024), ein Anstieg um 50 %.

2022 bis 2024: Die Ampel-Regierung und die ungebremste Migration

Als die Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Januar 2022 die Regierungsgeschäfte übernahm, hätte sie auf eine bereits überlastete Migrationssituation reagieren müssen.

Doch statt den Zustrom zu begrenzen, setzte die neue Regierung auf eine Politik der offenen Tore.

Die Folgen waren dramatisch. Alleine während der Ampel, also zwischen Anfang 2022 und Ende 2024 wuchs die ausländische Bevölkerung weiter drastisch - von 11,8 Millionen auf 14,1 Millionen – ein Anstieg um 2,3 Millionen Menschen oder 19,5 % in nur drei Jahren. Das sind mehr Menschen als Hamburg Einwohner hat. Es entspricht rund der halben Bevölkerung von ganz Berlin.

Die politischen Fehlentscheidungen der Ampel-Regierung

Dieser Anstieg war kein Zufall, sondern eine direkte Folge politischer Entscheidungen.

Die Ampel lockerte das Einbürgerungsrecht und senkte die Mindestaufenthaltsdauer von acht auf fünf Jahre, bei „besonderen Integrationsleistungen“ sogar auf drei Jahre.

Die Sozialleistungen für Migranten wurden erheblich ausgeweitet. Unter der Ampel wurde das Bürgergeld eingeführt, das auch für neu angekommene Migranten galt.

Ukrainische Flüchtlinge wurden direkt ins Sozialsystem aufgenommen und erhielten dieselben Leistungen wie deutsche Bürger, inklusive voller Mietübernahme, Krankenversicherung und Familienzuschüssen.

Auch der Familiennachzug wurde erleichtert, sodass Migranten ihre Angehörigen leichter nach Deutschland holen konnten. Dies führte dazu, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Familien einreisten – insbesondere aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Staaten.

Die Abschiebepraxis wurde faktisch ausgesetzt. Trotz explodierender Zahlen verweigerte die Ampel eine Begrenzung der Migration. Abschiebungen illegaler Migranten blieben auf einem historischen Tiefstand, und viele Bundesländer, insbesondere unter grüner und SPD-Führung, stoppten Abschiebungen sogar komplett.

Warum sich Ukrainer für Deutschland entscheiden – Die finanzielle Realität

Kaum eine andere Gruppe von Migranten wuchs in so kurzer Zeit so schnell wie die ukrainische Bevölkerung in Deutschland. 2021 lebten 155.000 Ukrainer hier, 2024 sind es 1,33 Millionen – ein Plus von über 1,1 Millionen Menschen.

Doch warum entschieden sich so viele Ukrainer für Deutschland und nicht für andere europäische Länder? Die deutsch-polnische TV-Journalistin Aleksandra Rybińska brachte es bereits vor bald zehn Jahren, im Jahr 2016, auf den Punkt: „Weil es in Deutschland schlicht mehr Geld gibt.“

In Polen erhielten Flüchtlinge nach ihren Angaben damals nur 80 Euro im Monat, mittlerweile wurde der Betrag leicht angehoben – heute sind es 500 Zloty (etwa 110 Euro pro Person). Flüchtlinge erhalten in Polen außerdem eine einmalige Zahlung von 300 Zloty (ca. 65 Euro) für Schulmaterial für Kinder. Doch damit liegt Polen immer noch weit unter dem deutschen Niveau.

Zum Vergleich: In Deutschland erhalten ukrainische Flüchtlinge Bürgergeld in Höhe von 502 Euro pro Monat für Alleinstehende, 451 Euro für Ehepartner und jeweils 318 bis 420 Euro für Kinder – zusätzlich zur vollständigen Übernahme von Miete, Heizkosten, Krankenversicherung und sonstigen Sozialleistungen. Eine vierköpfige ukrainische Familie kann damit monatlich schnell auf weit über 2000 Euro an staatlichen Leistungen kommen – zuzüglich Wohngeld und Kindergeld.

Die finanziellen Anreize waren also so stark, dass Flüchtlinge bewusst nach Deutschland weiterzogen. Rybińska berichtete, dass Polen 1000 christliche Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hatte – doch innerhalb kürzester Zeit seien sie alle über die deutsche Grenze geflohen und hätten sich dort registriert.

Diese Äußerungen machte sie unter anderem in der bekannten Phoenix-Sendung „Internationaler Frühschoppen“, in der regelmäßig internationale Journalisten ihre Einschätzungen zu politischen Entwicklungen geben. In der Ausgabe vom 24. Januar 2016, die unter dem Titel „Merkel allein zu Haus – Scheitert Europa an Deutschland?“ ausgestrahlt wurde, erklärte sie ab Minute 16:00 ausführlich, warum Deutschland für Flüchtlinge das bevorzugte Ziel sei. Die Sendung ist bis heute auf YouTube abrufbar.

👉 „Merkel allein zu Haus – Scheitert Europa an Deutschland?“ – Int. Frühschoppen vom 24.01.2016

Zehn Jahre später: Deutschland bleibt das Ziel, Polen nicht

Während sich in Deutschland nichts geändert hat – im Gegenteil, die Migrationszahlen steigen weiter –, ist Polen seinem restriktiven Kurs treu geblieben. Die beiden Länder stehen exemplarisch für zwei völlig unterschiedliche Ansätze in der Migrationspolitik.

Das Ergebnis ist unübersehbar: Während es in Deutschland immer wieder zu islamistischen Anschlägen auf Weihnachtsmärkte, Messerattacken in Fußgängerzonen und Gewalttaten in Einkaufszentren kommt, gibt es in Polen kaum vergleichbare Vorfälle.

2016 warnte Rybińska bereits vor den Folgen einer unkontrollierten Migration nach Deutschland – und sie sollte Recht behalten.

Diffamierungskampagne gegen die polnische TV-Journalistin Aleksandra Rybińska – eine Kritikerin wird mundtot gemacht

Rybińska, die diese Fehlentwicklungen frühzeitig ansprach, wurde in Folge ab 2017 in linken und grünen Medien zunehmend diffamiert, an den Pranger gestellt, ausgegrenzt und indirekt in eine fast rechtsradikale und nicht mehr akzeptable Stimme in der Öffentlichkeit gedrängt.

Die Heinrich-Böll-Stiftung, eine der einflussreichsten grünen Denkfabriken, scheint ihre Reichweite nicht nur zur politischen Meinungsbildung zu nutzen, sondern auch zur gezielten Diskreditierung unliebsamer Journalisten. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist der 2018 veröffentlichte Artikel „Die Hardlinerin“, in dem die polnisch-deutsche Journalistin Aleksandra Rybińska nicht nur als „islamfeindlich“, sondern auch als widersprüchliche und überzogene Persönlichkeit dargestellt wird. Der Text folgt einem erkennbaren Muster: Nicht inhaltliche Auseinandersetzung, sondern gezielte Diskreditierung.

Von Anfang an setzt der Artikel darauf, Rybińska als selbstinszenierte, unglaubwürdige Figur darzustellen, anstatt ihre journalistische Arbeit sachlich zu bewerten. Es heißt, sie „liebt es heute, sich zugleich als Opfer und als Kämpferin zu stilisieren“ – eine Formulierung, die darauf abzielt, ihre politische Haltung als überzogen und irrational darzustellen. Ihre Kindheit in Deutschland wird negativ gezeichnet, indem es heißt, sie habe „Verhaltensprobleme“ gehabt und sei „in fünf verschiedenen Kindergärten“ gewesen. Solche Aussagen dienen offenkundig nicht der objektiven Analyse, sondern sollen das Bild einer instabilen Persönlichkeit erzeugen.

Islamkritik wird als Feindseligkeit umgedeutet

Richtig ist: Rybińska äußerte sich in der Vergangenheit kritisch zur politischen Dimension des Islam. Sie erklärte, der Islam sei „nicht nur eine andere Religion, es handele sich hierbei um eine ganz andere Zivilisation: Religion, Politik, Rechtssystem.“ Doch anstatt dies als legitime Analyse zu behandeln, unterstellt ihr der Artikel unterschwellig eine pauschale Feindlichkeit gegenüber Muslimen.

Zwar betont Rybińska, dass sie „nichts gegen Muslime und Musliminnen“ habe, doch im Text der Heinrich Böll Stiftung wird das sofort relativiert, indem der Text hinzufügt: „solange diese Muslime und Musliminnen bereit seien, in einer liberalen Demokratie (und ohne Kopftuch) zu leben.“ So wird ihre Forderung nach Integration bewusst in eine restriktive Haltung gegen den Islam umgedeutet.

Konservative Werte als Angriffspunkt

Auch in gesellschaftspolitischen Fragen wird Rybińska bewusst ins extreme Licht gerückt. Ihre Kritik an Abtreibungen wird mit der Behauptung verbunden, dass sie glaube, „Abtreibungen verstoßen gegen die christlichen Werte“. Zudem wird ihr zugeschrieben, sie sehe in der Gleichberechtigung eine Bedrohung für Frauen, da sie gesagt habe, „wenn Frauen genau so viel wie die Männer verdienen, bräuchte man die Männer ja gar nicht mehr“.

Durch diese Darstellung wird ihre konservative Haltung nicht als ernstzunehmende Position betrachtet, sondern als überholte, rückwärtsgewandte Denkweise abgetan.

Das eigentliche Ziel dürfte sein und das wurde in den deutschen Massenmedien auch erreicht: Ausschluss aus dem öffentlichen Diskurs

Der Artikel der Heinrich-Böll-Stiftung ist ein Paradebeispiel für die strategische Diskreditierung konservativer Journalisten. Es geht nicht um eine offene Debatte, sondern darum, welche Stimmen in Deutschland noch gehört werden dürfen – und welche durch gezielte Diffamierung eliminiert werden sollen.

Mit diesem grünen Kampftext wurde nicht nur Aleksandra Rybińska öffentlich delegitimiert, sondern auch ein deutliches Signal gesendet: Wer sich kritisch zur Migration oder zum Islam äußert, riskiert es, medial kaltgestellt zu werden:

👉 Heinrich-Böll-Stiftung, 2018: „Die Hardlinerin“

Auch der linke Mediendienst Übermedien veröffentlichte einen Beitrag, in dem sie als „zweifelhafte Polen-Erklärerin“ diffamiert wurde.

👉 Übermedien, 2017: „Rechte Journalistin: Die zweifelhafte Polen-Erklärerin vom Dienst“

In einem jetzt, 2025 auf Instagram aufgetauchten Video äußerte sich Rybińska selbst zu ihrer medialen Ausgrenzung. Sie erklärte sinngemäß, dass sie seit den Diffamierungskampagnen von den deutschen „TV-Konsens-Medien“ ausgeschlossen wurde und wohl wegen ihrer kritischen Äußerungen nicht mehr in den deutschen öffentlich-rechtlichen Massenmedien ARD und ZDF eingeladen werde.

Die Abwahl der Ampel: Ein Signal für einen politischen Kurswechsel

Die Abwahl der Ampel-Regierung im Februar 2025 war nicht nur ein Signal gegen die verfehlte Migrationspolitik, sondern auch gegen die mediale Strategie, kritische Stimmen mundtot zu machen, anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen.

Die Frage bleibt, ob eine neue Regierung die Weichen in der Migrationspolitik neu stellen kann – oder ob Deutschland weiterhin ein Hauptziel für Migration aus Nicht-EU-Staaten bleibt, mit allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die dies mit sich bringt.

Die wirtschaftliche Lage: Ein Land in der Krise

Während die Migrationszahlen steigen, hat sich die wirtschaftliche Situation Deutschlands dramatisch verschlechtert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2015 noch um 1,7 %, doch die wirtschaftliche Dynamik verlangsamte sich zusehends und glitt ins Minus.

2019 lag das Wachstum nur noch bei 0,6 %, 2022 schrumpfte die Wirtschaft um -0,4 % und auch 2024 stagnierte sie bei -0,3 % (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2025).

Deutschland steckt also nicht nur in einer demografischen Transformation, sondern auch in einer wirtschaftlichen Stagnation. Steigende Sozialausgaben und ein zunehmend überlastetes Sozialsystem belasten die öffentlichen Haushalte.

War „Wir schaffen das“ eine mutige Vision – oder der Beginn einer Überforderung?

All die genannten Zahlen werfen eine zentrale Frage auf: War Angela Merkels „Wir schaffen das“ eine mutige Vision oder der Beginn einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Überforderung?

Die massiven Veränderungen, die sich in Deutschland seit 2015 ergeben haben, deuten darauf hin, dass sich die ursprüngliche Idee einer humanitären Aufnahmepolitik in einen unkontrollierten Dauerzustand der Migration verwandelt hat. Während die politische Elite dies lange als Bereicherung verkaufte, ist mittlerweile offensichtlich, dass die Belastungsgrenze vieler Kommunen, Sozialsysteme und des Wohnungsmarktes längst überschritten wurde.

Ob Deutschland langfristig mit diesen Herausforderungen umgehen kann oder daran zerbricht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Fest steht: Die wirtschaftliche Schwäche und die unkontrollierte Migration haben Deutschland in eine Krise geführt, die nicht mehr mit Durchhalteparolen zu lösen ist.

Was bedeutet „Ausländer“ – und warum ist die Abgrenzung zu Menschen mit Migrationshintergrund problematisch?

Der Begriff „Ausländer“ wird in Deutschland eindeutig definiert: Er bezeichnet alle Personen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Das umfasst sowohl Menschen, die erst kürzlich eingewandert sind, als auch jene, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben.

Die Unterscheidung zwischen „Ausländer“ und „Mensch mit Migrationshintergrund“

Komplizierter wird es, wenn von „Menschen mit Migrationshintergrund“ gesprochen wird. Diese Definition des Statistischen Bundesamts umfasst nicht nur Ausländer, sondern auch eingebürgerte Migranten und ihre Nachkommen. Demnach gilt jede Person als „Mensch mit Migrationshintergrund“, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Während sich die Zahl der Ausländer präzise erfassen lässt, ist die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund viel schwerer einzugrenzen und wird politisch unterschiedlich interpretiert. Wer nur die Zahl der Ausländer betrachtet, erhält ein verzerrtes Bild der Migration nach Deutschland.

Migration verschwindet durch Einbürgerung aus der Statistik

Ein Beispiel zeigt diese statistische Unschärfe:

Eine Person mit türkischem Pass gilt als Ausländer. Eine Person mit türkischen Eltern, die die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten hat, taucht in der Statistik jedoch nicht mehr als Ausländer, sondern als Deutscher mit Migrationshintergrund auf.

Das führt dazu, dass Migration in offiziellen Zahlen oft geringer erscheint, als sie tatsächlich ist. Denn mit jeder Einbürgerung wird eine Person aus der Statistik der „Ausländer“ entfernt – obwohl sie faktisch erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebt und möglicherweise noch kaum integriert ist.

Die neue Einbürgerungspolitik und ihre Folgen

Die Debatte wird zusätzlich durch die Einbürgerungspolitik beeinflusst. Seit 2024 ist es möglich, bereits nach fünf Jahren, in besonderen Fällen sogar nach nur drei Jahren, einen deutschen Pass zu erhalten. Dadurch verschwinden viele Migranten aus der Statistik der Ausländer, obwohl sie faktisch erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben.

Besonders deutlich wird dies bei den türkischen Staatsangehörigen: Ihre Zahl stagniert seit Jahren bei rund 1,5 Millionen, doch gleichzeitig sind in den vergangenen Jahrzehnten Hunderttausende eingebürgert worden. Diese Menschen tauchen in keiner Statistik zur ausländischen Bevölkerung mehr auf, obwohl sie aus Einwandererfamilien stammen.

Die Begriffe „Ausländer“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“ sind nicht nur statistisch unterschiedlich, sondern auch politisch stark aufgeladen. Die offizielle Migrationsstatistik wird oft gezielt genutzt, um die Nettozahlen des Zuzugs zu verwässern und die tatsächlichen Auswirkungen von Migration auf die Gesellschaft zu verschleiern. Während die Zahl der „Ausländer“ eine klare und präzise Darstellung des Zuzugs bietet, wird diese durch die Migrationsstatistik ersetzt, die Bruttodimensionen zeigt und dadurch weniger aussagekräftig ist.

Verwässerung von Ausländerstatistiken und Zuzug durch Migrations-Vermischung

Besonders SPD und Grüne bedienen sich gezielt der Migrationsstatistik, da sie nach Ansicht vieler Kritiker leichter manipulierbar ist als die eindeutige Zahl der Ausländer in Deutschland. Indem nicht nur neu Zugewanderte, sondern auch bereits Eingebürgerte, deren Kinder und sogar Enkel in die Statistiken einfließen, entsteht ein künstlich erweitertes Bild von Migration. Das Ziel: Migration als etwas völlig Selbstverständliches darzustellen, weil – so die Argumentation – irgendwie doch jeder ein Migrant sei.

Diese Strategie führt zu einer absurden Relativierung: Ob eine Familie vor Jahrhunderten, Jahrzehnten oder erst vor drei Jahren nach Deutschland gekommen ist, spielt plötzlich keine Rolle mehr. In dieser Logik gibt es eigentlich keine Deutsche mehr, sondern nur noch Migranten in unterschiedlichen Generationen.

Doch genau das ist die perfekte Strategie, um jede ernsthafte Debatte über Migration zu ersticken. Wenn am Ende jeder in Deutschland als Migrant gilt – weil seine Familie irgendwann einmal eingewandert ist –, dann gibt es faktisch keine deutsche Identität mehr. Die Schlussfolgerung ist ebenso durchschaubar wie ideologisch motiviert: Wenn jeder ein Migrant ist, dann ist niemand mehr ein Migrant.

Folgt man dieser Logik, dann wären Persönlichkeiten wie Nietzsche, Goethe, Bosch, Porsche, Einstein, Günter Grass, Quandt/Klatten, von Siemens, Bach, Thomas Mann, Robert Koch, Thyssen-Krupp, Willy Brand, Helmut Kohl, Helmut Schmidt oder Otto von Bismarck ebenso wie Nobelpreisträger Gustav Stresemann letztlich auch nur Teil einer endlosen Migrationsbewegung – ihre deutsche Prägung, ihre Kultur, ihre Errungenschaften, Ihre Ziele wären für den Begriff einer Nation bedeutungslos. Was bleibt dann noch von nationaler Identität, kulturellem Erbe und historischer Kontinuität?

Merkels Feldzug gegen das Deutsche und die Kultur

Der Versuch, den Deutschen einzureden, dass wir letztlich alle Migranten seien, ist nichts anderes als eine bewusste statistische Verwässerung, die darauf abzielt, die Definition einer deutschen, abendländischen Wertegemeinschaft als überholt und bedeutungslos darzustellen. Wer alle Menschen als Migranten bezeichnet – egal ob ihre Familie vor drei Jahren, drei Jahrzehnten oder drei Jahrhunderten nach Deutschland kam –, negiert jede kulturelle und historische Kontinuität.

Diese Argumentation führt nicht nur zu einer Entfremdung großer Teile der Bevölkerung, sondern folgt einer klaren ideologischen Agenda: Kulturelle Identitäten sollen relativiert, nationale Eigenheiten abgeschafft und das historische Erbe Deutschlands aufgelöst werden. Wenn es keine „Deutschen“ mehr gibt, gibt es auch keine spezifische Kultur, keine Traditionen, keine historische Verantwortung – dann ist jede Diskussion über Heimat, Zugehörigkeit oder nationale Interessen überflüssig.

In letzter Konsequenz könnte man mit derselben Logik auch humanistische Gymnasien abschaffen, an denen noch Altgriechisch oder Latein gelehrt wird, denn wenn alle Kultur gleichgesetzt wird, verliert sie letztlich jeden Wert. Alles wird beliebig.

An der Spitze dieser Bewegung steht irrerweise eine Frau, die behauptet, CDU zu sein: Dr. Angela Merkel, die nicht müde wird, solchen Unsinn mehr oder weniger immer mal wieder zu verbreiten. Seit Jahren wiederholt sie in Interviews und öffentlichen Auftritten die gleiche Erzählung: Deutschland sei schon immer ein Einwanderungsland gewesen, die Deutschen müssten sich „anpassen“ und verstehen, dass das Land sich „verändert“. Zuletzt verbreitete sie diese Narrative in einem ihrer jüngsten Podcasts zu ihrer Biografie, in dem sie erneut bekräftigte, dass die Transformation Deutschlands unumkehrbar sei. Doch die Frage bleibt: Wer hat das entschieden – und vor allem, in wessen Interesse?

So schön Einbürgerungen für Betroffene sind: Es hat natürlich auch statistische gewollte Auswirkungen. Denn wer schon nach drei Jahren mehr oder weniger automatisch formell Deutscher wird und nicht mehr Afghane oder Syrer oder Iraker, der wird in der Statistik zum Ausländeranteil unsichtbar gemacht. Dadurch wird die Debatte über Migration, Integration und den gesellschaftlichen Wandel zunehmend von der Realität entfernt. Diese bewusste Verwässerung der Nettozahlen erschwert es, die langfristigen Folgen von Zuwanderung klar zu erkennen und faktenbasierte politische Entscheidungen zu treffen. Ein ehrlicher Umgang mit den Zahlen sei dringend notwendig, um die gesellschaftlichen Herausforderungen der Migration realistisch zu bewerten, wird seit Jahren auch in der Politikwissenschaft moniert. Sie wird nur nicht großartig gehört, oder nur jene, die auf Linie sind.

Gezielte Einwanderung statt unkontrollierte Zuwanderung

Natürlich braucht Deutschland Einwanderung, insbesondere in einer Zeit, in der die Bevölkerung altert und immer weniger junge Menschen nachkommen. Doch was wir brauchen, sind Leistungsträger, die das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich voranbringen – und keine unkontrollierte Zuwanderung, die das Sozialsystem zunehmend belastet.

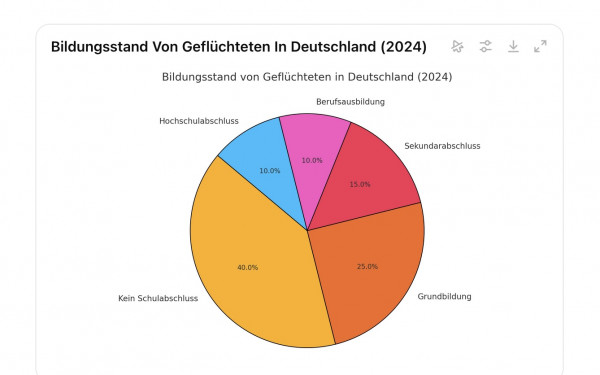

Die Realität zeigt: 40 Prozent der Zuwanderer haben keinen nachweisbaren Schulabschluss, weitere 25 Prozent verfügen lediglich über eine Grundbildung. Viele von ihnen zeigen kein Interesse oder sind noch nicht ausreichend motiviert, Teil dieser Gesellschaft zu werden – weder in wirtschaftlicher noch in kultureller Hinsicht. Doch Integration bedeutet mehr als nur das physische Ankommen. Es geht darum, sich aktiv in die Wertegemeinschaft einzufügen, die auf Leistung, Eigenverantwortung und gesellschaftlichem Zusammenhalt beruht.

Einwanderung als Chance – aber nur mit klaren Strukturen

Einwanderung darf kein Einbahnstraßensystem sein, in dem der deutsche Staat zahlt und viele Zugewanderte sich auf dauerhafte Versorgung verlassen. Deutschland braucht qualifizierte Zuwanderung, die das Land wirtschaftlich stärkt – nicht einen stetigen Nachschub für das Sozialsystem.

Doch anstatt gezielt Fachkräfte zu fördern, scheitert der Staat bereits an den Grundvoraussetzungen für Integration. Es mangelt selbst an Sprachkursen, die für eine erfolgreiche Eingliederung essenziell wären. In Städten wie Stuttgart müssen sich Ausländer oft monatelang durch Bürokratie kämpfen, nur um überhaupt einen Kursplatz zu bekommen – wenn sie überhaupt einen finden. Eine durchdachte Migrationspolitik sieht anders aus.

Migration und Fachkräftemangel – Mythos oder Realität?

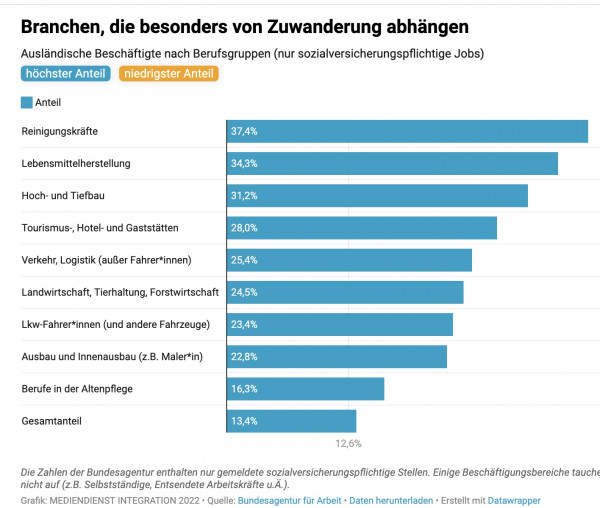

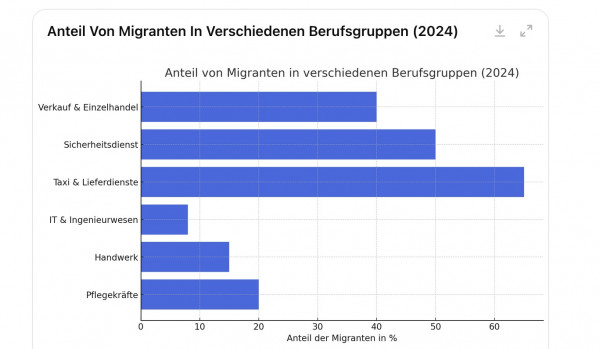

Befürworter der aktuellen Migrationspolitik argumentieren bekannterweise häufig, dass Deutschland dringend Arbeitskräfte benötigt und Migration eine Lösung für den Fachkräftemangel sei. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass dies nur für bestimmte Berufsgruppen zutrifft und keinesfalls flächendeckend gilt. Tatsächlich sind Migranten überdurchschnittlich häufig in niedrigqualifizierten Berufen vertreten. Im Sicherheitsdienst arbeiten etwa 50 Prozent aller Beschäftigten mit Migrationshintergrund, bei Taxi- und Lieferdiensten sind es sogar 65 Prozent (Quelle: IAB, 2024). Auch in den Bereichen Einzelhandel und Verkauf ist der Anteil der Migranten mit 40 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Anders sieht es jedoch in den Berufen aus, in denen Deutschland den größten Fachkräftemangel verzeichnet. In der IT-Branche und im Ingenieurwesen liegt der Migrantenanteil lediglich bei 8 Prozent, im Handwerk bei 15 Prozent und in der Pflege bei 20 Prozent (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2024). Diese Zahlen zeigen, dass die große Mehrheit der Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, nicht die Qualifikationen mitbringt, die für viele offene Stellen benötigt werden.

Ein zentrales Problem dabei ist das Bildungsniveau. Laut OECD-Studien sind über 40 Prozent der Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak funktionale Analphabeten oder haben höchstens eine geringe schulische Vorbildung (Quelle: OECD, 2023). Die deutsche Sprache beherrschen viele entweder gar nicht oder nur auf einem rudimentären Niveau, was eine schnelle Integration in qualifizierte Berufe erschwert. Die Folge: Viele Geflüchtete landen entweder im Niedriglohnsektor oder bleiben langfristig auf Sozialleistungen angewiesen.

SPD und Grüne wollen Einbürgerung massiv erleichtern – die nächste Welle?

Während die Zahl der Ausländer stetig steigt, plante die Noch-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in den Jahren 2023 und 2024 eine der größten Reformen im Einbürgerungsrecht seit Jahrzehnten. Mit der in Kraft getretenen neuen Gesetzesänderung wird es künftig möglich sein, bereits nach fünf Jahren (statt bisher acht) die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten – in einigen Fällen sogar nach nur drei Jahren (Quelle: Bundesinnenministerium, 2024). Die ehemalige Ampel-Koalition will damit laut eigenen Angaben die „Teilhabe“ und „Identifikation“ mit Deutschland stärken, doch Kritiker befürchten eine massive Zunahme an Einbürgerungen ohne ausreichende Integrationsnachweise.

Bislang mussten Einbürgerungswillige Deutschkenntnisse auf Niveau B1 nachweisen, eine unabhängige Existenz sichern und sich zu demokratischen Werten bekennen. In der Praxis wurde dies oft nicht konsequent überprüft. Künftig soll es noch einfacher werden, eingebürgert zu werden – auch dann, wenn die Antragsteller nicht vollständig selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Besonders umstritten ist die Aufgabe der bisherigen Regelung, wonach die deutsche Staatsbürgerschaft in der Regel nur gegen Aufgabe der alten Nationalität gewährt wurde. Mit der neuen Reform ist es nun ausdrücklich erlaubt, doppelte Staatsangehörigkeiten zu behalten, was die Zahl der deutschen Staatsbürger mit ausländischen Wurzeln noch schneller ansteigen lassen wird.

2015–2024: Ein Land im Wandel – oder in der Krise?

Deutschland ist durch diesen Wandel bunter, vielfältiger und internationaler geworden. Doch diese Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten. Die wachsende Zahl an Zuwanderern führt zu massiven Herausforderungen in vielen Bereichen. In der Sozialpolitik zeigt sich das besonders deutlich. Die Kosten für Sozialleistungen, insbesondere für Flüchtlinge und Geringqualifizierte, sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Laut Bundesagentur für Arbeit lebten 2023 über 60 Prozent der syrischen Flüchtlinge von Sozialleistungen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2023). Auch im Bildungssystem geraten viele Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen. In manchen Klassen machen Schüler mit Migrationshintergrund bereits über 50 Prozent der Schülerschaft aus, was Integrationsbemühungen und den Lehrbetrieb erschwert (Quelle: KMK, 2024).

Hat Deutschland es geschafft – oder nicht?

Angela Merkels berühmte Worte „Wir schaffen das“ waren eine Ansage an das ganze Land. Neun Jahre später bleibt die Frage offen: Haben wir es geschafft? Während Unternehmen und Wirtschaftsverbände eine Zuwanderung durch Menschen, die sich zu Fachkräften möglicherweise ausbilden lassen oder es bereits sind, begrüßen, sehen viele Bürger die Schattenseiten der hohen Migration: überfüllte Städte, steigende Sozialausgaben, kulturelle Konflikte und eine zunehmend gespannte gesellschaftliche Lage.

Migration ist längst keine vorübergehende Erscheinung mehr, sondern eine tiefgreifende Veränderung, die Deutschland nachhaltig prägt. Im Jahr 2024 steht das Land an einem Wendepunkt: Wie soll es mit den Entwicklungen der letzten neun Jahre umgehen? Angela Merkels berühmte Worte „Wir schaffen das“ setzten 2015 den Kurs in der Migrationspolitik, doch heute sind die Konsequenzen dieser Entscheidung deutlicher denn je.

Die Frage ist längst nicht mehr, ob Deutschland das bewältigt, sondern wie es mit der Überforderung umgeht

Die Frage ist längst nicht mehr, ob Deutschland die Herausforderungen bewältigt hat, sondern wie es mit den langfristigen Folgen umgeht – und ob diese das Land nicht zunehmend überfordern. Während Politik und Wirtschaft über Integration, Arbeitsmarktchancen und den Fachkräftemangel diskutieren, häufen sich Meldungen über Gewalt und Terrorakte, die das Sicherheitsgefühl vieler Menschen massiv erschüttern.

Der jüngste Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg führte die Gefahren mit brutaler Deutlichkeit vor Augen. Ein syrischer Arzt, der in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt arbeitete, verübte einen Terrorakt, bei dem Hunderte Menschen teils schwerst verletzt wurden. Die Tatsache, dass der Täter kein Flüchtling war, sondern ein scheinbar integrierter Bürger mit medizinischer Ausbildung, macht die Tat umso erschreckender.

Migration als langfristige Herausforderung – Deutschland am Wendepunkt

Migration ist längst keine vorübergehende Erscheinung mehr, sondern eine tiefgreifende Veränderung, die Deutschland nachhaltig prägt. Im Jahr 2025 steht das Land an einem Wendepunkt: Wie soll es mit den Entwicklungen der letzten neun Jahre umgehen? Angela Merkels berühmte Worte „Wir schaffen das“ setzten 2015 den Kurs in der Migrationspolitik, doch heute sind die Konsequenzen dieser Entscheidung deutlicher denn je.

Wohnungsnot, Inflation und wirtschaftlicher Druck – Die Bevölkerung spürt die Belastung

Besonders in Ballungsräumen wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Die Mieten sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen, und auch die Nebenkosten belasten die Haushalte erheblich. Hinzu kommt die anhaltende Inflation, die in den vergangenen Jahren die Preise für Konsumartikel um bis zu 20 Prozent oder mehr steigen ließ, während Löhne und Unternehmensgewinne nicht im gleichen Maß gewachsen sind. Viele Betriebe stehen dadurch unter Druck und können steigende Lohnforderungen ihrer Beschäftigten oft nur noch durch zusätzliche Schulden finanzieren. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, kämpfen mit hohen Kosten, sinkender Kaufkraft der Verbraucher und einer steigenden Abgabenlast.

Steigende Kriminalität: Ein wachsendes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung

Parallel zur wirtschaftlichen Belastung zeigt sich eine deutlich steigende Kriminalitätsrate, insbesondere bei Gewaltdelikten, Messerangriffen und sexuellen Übergriffen, in denen der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger laut Bundeskriminalamt (BKA, 2024) überproportional hoch ist. Dies trägt zusätzlich zu einem wachsenden Gefühl der Unsicherheit bei vielen Bürgern bei. Viele Menschen meiden abends öffentliche Plätze oder den öffentlichen Nahverkehr aus Angst vor Übergriffen.

Terror auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Die Bedrohung kommt von innen

Der jüngste Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg zeigte auch, dass die Gefahren nicht nur durch unkontrollierte Migration lauern, sondern auch aus jenen Teilen der Gesellschaft stammen, die als integriert galten. Scheinbare Mitbürger entpuppen sich als Gegenbürger.

Umstrittene Einbürgerungspolitik: Die Ampel gegen den Willen der Mehrheit

Während sich die sozialen und wirtschaftlichen Probleme verschärfen, hat die abgewählte Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ihre erleichterte Einbürgerung gegen den Willen der Mehrheit der Deutschen durchgesetzt. Laut einer INSA-Umfrage für BILD (2023) lehnen 52 Prozent der Bürger die beschleunigte Einbürgerung ab, während nur ein Drittel (33 Prozent) die Pläne befürwortet.

Parteipolitische Spaltung: Wer steht hinter der Einbürgerungsoffensive?

Parteipolitisch zeigt sich eine deutliche Spaltung: Während die Wähler der Ampel-Parteien (SPD: 44 %, FDP: 51 %, Grüne: 60 %) die Erleichterung mehrheitlich befürworten, lehnen CDU/CSU-Wähler (57 %), Freie Wähler (61 %) und AfD-Wähler (82 %) das Gesetz deutlich ab. Kritiker sehen darin nicht nur eine Verwässerung der Staatsbürgerschaft, sondern auch die Gefahr, dass radikale Strukturen langfristig gefestigt werden, die mit demokratischen Grundwerten nicht vereinbar sind.

Laut INSA-Chef Hermann Binkert ist die Skepsis gegenüber der Migrationspolitik unübersehbar: „Die Deutschen treten auf die Bremse, wenn es um beschleunigte Einbürgerungen geht. Die negative Stimmung zur Migrationspolitik zeigt sich auch an dieser Stelle.“ Dass die Politik illegale Migration nicht stoppt, gefährdet am Ende auch die Akzeptanz gewünschter und notwendiger Fachkräftezuwanderung.

Deutsche Universitäten: Wissenstransfer oder bewusste Benachteiligung deutscher Studierender?

Während Deutschland darüber diskutiert, wie es dem Fachkräftemangel begegnen kann, vollzieht sich an vielen Hochschulen zudem ein kaum beachtetes weiteres Phänomen: Deutsche Studenten scheinen in bestimmten Promotionsstudiengängen immer seltener zum Zug zu kommen, während ausländische Studierende – insbesondere aus China – in einigen Fachbereichen dominieren. Ein Beispiel dafür ist die Leibniz Universität Hannover, wo eine chinesische Professorin einen Promotionsstudiengang leitet, in dem nahezu ausschließlich chinesische und afghanische Studierende promovieren. Was soll das, fragt man sich?

Kritischer Wissenstransfer von deutschen Universitäten nach China

Offensichtlich ist: So etwas führt zu einem staatlich von Deutschland geförderten massiven Wissenstransfer von deutschen Hochschulen nach China. Das wirft zunehmend kritische Fragen auf. Aktuell studieren rund 42.500 Studierende aus dem China an deutschen Hochschulen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Im Wintersemester 2023/2024 studierten die meisten Chinesen, knapp 20.000 Personen aus China, an deutschen Hochschulen Ingenieurwissenschaften (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Viele dieser Studierenden sind staatlich von China gefördert und haben oft Verbindungen zur Kommunistischen Partei. Diese Parteikader studieren häufig kostenfrei und sind verpflichtet, ihr erworbenes Wissen nach China zurückzubringen. Obwohl deutsche Universitäten keine spezifischen Stipendien für chinesische Studierende anbieten, ermöglicht das China Scholarship Council (CSC) vielen den Zugang zu deutscher Bildung. Nach Schätzungen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) studierten bisher zwischen 4.000 und 5.000 Chinesinnen und Chinesen mit einem CSC-Stipendium in Deutschland. Also letztlich alles kommunistische Parteikader.

NETZ-TRENDS.de hält die Angaben des DAAD für entweder extrem veraltet oder deutlich für falsch und viel zu niedrig. Wir würden sagen: fast 100 Prozent der chinesischen Studenten wird vom CSC gefördert, sprich: fast alle 42.000. Alleine schon China verlassen zu dürfen, geht nur, wenn man parteinah ist, geschweige denn hier zu studieren. Sie schicken uns Armeen zum Ausspionieren unseres technischen Wissens.

Die chinesischen Studierenden profitieren vom hohen wissenschaftlichen Niveau deutscher Universitäten und erwerben hier eine erstklassige Ausbildung. Nach Abschluss ihres Studiums nutzen viele chinesische Akademiker das in Deutschland erlernte Know-how, um auf einem vergleichbar hohen Niveau wissenschaftlich zu publizieren. Dies führt zu einem Verdrängungswettbewerb gegenüber deutschen Wissenschaftlern auf dem globalen Forschungsmarkt. Chinesische Forscher gewinnen zunehmend an Einfluss und Sichtbarkeit in internationalen Fachzeitschriften, was die Position deutscher Wissenschaftler in vielen Bereichen nicht nur herausfordert, sondern schwächt.

Egal ob es um Stosswellen-Technolgie in der Medizintechnik geht geht oder Sensorik in der Automobilindustrie - keine Wirtschafts- oder Dienstleistungsmesse weltweit ohne chinesische Fachbeiträge in den einschlägigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften.

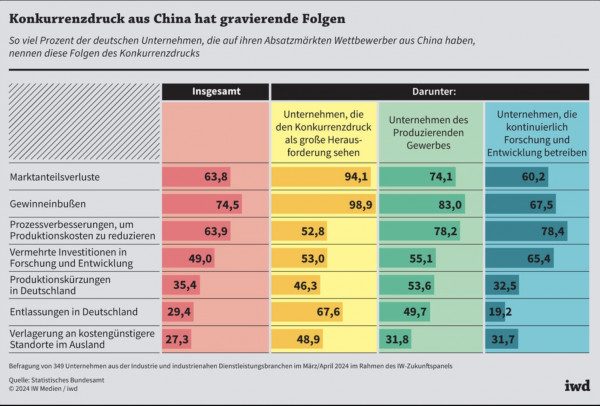

Dieser gezielte Wissensabfluss birgt signifikante Risiken für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft. Chinesische Akademiker nutzen das erlernte Know-how, um deutsche Technologien zu replizieren und durch Preisdumping Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Besonders betroffen sind Schlüsselsektoren wie die Automobilindustrie, die Batterietechnologie und die Softwareentwicklung für vernetzte Fahrzeuge. Chinesische Hersteller wie BYD setzen deutsche Autobauer im Bereich der Elektromobilität zunehmend unter Druck.

Gezielter Abfluss unseres Wissens nach China

Doch trotz der offensichtlichen Schwächung deutscher Wissenschaft und Wirtschaft auf dem globalen Markt fördern deutsche Universitäten, Bildungs- und sogar Entwicklungsministerien aktiv und zunehmend den Aufstieg Chinas durch kostenlosen Transfer deutschen Know-hows. Diese Institutionen scheinen die langfristigen Risiken nicht ausreichend zu berücksichtigen. Sicherheitsexperten warnen obendrein eindringlich vor den Gefahren der Wirtschaftsspionage und der potenziellen militärischen Nutzung von Forschungsergebnissen. Doch auch das juckt in der Politik und an den Hochschulen kaum jemand. Der massive Wissenstransfer nach China setzt sich ungebremst fort.

Hätte NETZ-TRENDS noch früher geschrieben, solche Entwicklungen "könnten langfristig zu einer Verlagerung des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gewichts zugunsten Chinas führen", müssen wir heute schreiben: Es führt und zwar in irrer Geschwindigkeit zu einer Verlagerung zu Gunsten Chinas. Die Situation erfordert eine kritische Neubewertung der Kooperationspolitik im Bildungs- und Forschungssektor. Interessanterweise bleibt etwa ein Drittel der chinesischen Studierenden auch zehn Jahre nach Studienbeginn in Deutschland (Quelle: DAAD), was die Komplexität der Situation unterstreicht und die Frage aufwirft, wie dieses Potenzial für die deutsche Wirtschaft genutzt werden kann.

Die Kosten für chinesische Studenten in Deutschland beliefen sich im Jahr 2021 auf 375,1 Millionen Euro, wovon 307,5 Millionen Euro für Deutschland als staatliche Entwicklungsleistungen (ODA) anrechenbar waren (Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Deutsche Universitäten sind geradezu fahrlässig naiv und schaden der deutschen Wirtschaft

Deutsche Universitäten stehen vor einem Balanceakt: Sie müssen die Vorteile internationaler Zusammenarbeit gegen das Risiko eines langfristigen Wettbewerbsverlusts im globalen Wissenschaftsbetrieb aber auch der Wirtschaft abwägen. Es bedarf einer durchdachten Strategie, die sowohl den wissenschaftlichen Austausch fördert als auch die Position deutscher Forscher auf dem Weltmarkt stärkt und den Schutz und die Förderung der deutschen Wirtschaft im Blick hat und als Auftrag sieht.

Die aktuelle Situation offenbart eine besorgniserregende Naivität: Viele Universitäten in Deutschland agieren zu blauäugig und werden ihrer Verantwortung zum Schutz des eigenen Know-hows nicht gerecht. Es erscheint geradezu paradox, dass in einem Land, in dem der Numerus Clausus oft wichtiger ist als der Schutz des eigenen Wissens, die langfristigen Konsequenzen des Wissenstransfers in Länder wie China unterschätzt werden und vielen Dekanaten scheißegal ist. Es ist dringend notwendig, dass Universitäten und politische Entscheidungsträger die Balance zwischen Offenheit und Schutz neu justieren, um Deutschlands Position als Innovationsstandort zu sichern.

Wirtschaftlicher Selbstmord: Wie Scholz und die Ampel-Regierung Deutschlands Wissen verschenken und Chinas Aufstieg zur wirtschaftlichen Supermacht fördern

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete am 18. April 2024 kritisch über Bundeskanzler Olaf Scholz' Reise nach China, bei der er sich für eine Ausweitung des wissenschaftlichen Austauschs aussprach – obwohl China in der eigenen Risikoanalyse der Bundesregierung als „systemischer Rivale“ eingestuft wird. Doch diese Risikoanalyse ist selbst grotesk einseitig, denn sie berücksichtigt nur die Freiheit von Forschung und Lehre – nicht aber die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen des massiven Wissenstransfers an ein autoritäres Land, das genau dieses Wissen nutzt, um deutsche Unternehmen zu schwächen und Deutschland wirtschaftlich auszubluten.

Chinas "Austausch" ist eine Einbahnstraße – Wissen wird abgegriffen, Märkte werden zerstört

Die Vorstellung, dass China an „freier Wissenschaft“ interessiert sei, ist ein gefährlicher Irrglaube. China verfolgt einen staatlich gesteuerten Plan, um durch westliches Wissen seine technologische und wirtschaftliche Vormachtstellung auszubauen – und deutsche Unternehmen gezielt aus dem Markt zu drängen.

Während chinesische Studierende mit staatlichen Stipendien nach Deutschland kommen, kostenlos forschen und nach ihrer Rückkehr direkt in Chinas Schlüsselindustrien oder staatlich gelenkte Forschungszentren eingebunden werden, bleibt deutschen Wissenschaftlern der Zugang zu strategisch wichtigen chinesischen Forschungseinrichtungen weitestgehend verwehrt.

Das ist kein wissenschaftlicher Austausch, sondern ein systematischer Technologietransfer – eine Einbahnstraße zulasten Deutschlands. China nutzt das erlangte Wissen nicht für Forschung, sondern zur wirtschaftlichen und geopolitischen Machterweiterung – und das mit massiven negativen Folgen für deutsche Unternehmen.

Fachkräftemangel ungelöst – Wunschdenken statt Realität

Währenddessen bleibt der Fachkräftemangel in entscheidenden Branchen wie Ingenieurwesen, IT oder Pflege weiterhin ungelöst. Die Hoffnung, dass Migration dieses Problem kompensieren kann, erweist sich zunehmend als Illusion. Und das ausländische Studenten es lösen könnten, beispielsweise aus China, ist ebenfalls kompletter Unsinn. Die Geschichte und der wirtschaftliche Aufstieg Chinas lehrt derzeit etwas anderes.

Laut OECD- und IAB-Studien verfügen 40 Prozent der Geflüchteten über keinen Schulabschluss, weitere 25 Prozent haben lediglich eine Grundbildung. Nur ein kleiner Teil bringt eine Ausbildung oder ein Studium mit, das in Deutschland anerkannt werden kann. In der Praxis bedeutet dies, dass viele Migranten nicht in den Bereichen arbeiten, in denen der Arbeitsmarkt sie dringend braucht, sondern überwiegend in niedrigqualifizierten Jobs oder dauerhaft in Sozialhilfesystemen verbleiben.

Wird Deutschland an seinen Herausforderungen zerbrechen?

Ob Deutschland die aktuellen Herausforderungen bewältigen kann oder ob die gesellschaftlichen Spannungen langfristig zu einem Zerfall führen, bleibt ungewiss. Die Politik steht vor einer historischen Verantwortung: Sie muss nicht nur wirtschaftliche und soziale Fragen beantworten, sondern auch die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zur obersten Priorität machen. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob Deutschland die Herausforderungen der Migration übersteht, sondern zu welchem Preis und mit welchen langfristigen Folgen für die Gesellschaft, die Kultur und die innere Sicherheit.

Ob Deutschland das wirklich „schafft“, bleibt abzuwarten. Zweifel sind angebracht. Und diese zu äußern, ist weder rechtsradikal noch anderweitig extrem – es ist eine Notwendigkeit.

Datenquellen für die Grafik

Die Daten zur Verteilung von Migranten in verschiedenen Berufsgruppen basieren auf umfassenden Erhebungen und offiziellen Statistiken aus mehreren wissenschaftlichen Studien und Berichten staatlicher Institutionen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2024) liefert in seinen IAB-Kurzberichten zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt sowie im Migrationsmonitor der Bundesagentur für Arbeit detaillierte Analysen zur Beschäftigungssituation von Migranten und Geflüchteten in Deutschland. Diese Berichte beleuchten, in welchen Branchen Zugewanderte vorrangig tätig sind und inwiefern sie in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse integriert werden konnten (Quelle: IAB, 2024).

Einen weiteren wichtigen Beitrag liefert die Bundesagentur für Arbeit (BA, 2024) mit ihren monatlichen Arbeitsmarktberichten zur ausländischen Bevölkerung sowie den Berichten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Nationalität und Branchen. Diese Publikationen bieten detaillierte Statistiken darüber, in welchen Berufsfeldern Migranten besonders häufig vertreten sind und wie sich ihre Erwerbsquote im Vergleich zur Gesamtbevölkerung entwickelt (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2024).

Zudem stellt das Statistische Bundesamt (Destatis, 2024) regelmäßig umfassende Analysen zur Verfügung. Besonders relevant sind hierbei die Studien zur Erwerbstätigkeit nach Migrationshintergrund und Berufsgruppen sowie zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Nationalität. Diese Daten zeigen nicht nur, in welchen Sektoren ausländische Staatsbürger tätig sind, sondern liefern auch Vergleiche zwischen verschiedenen Migrantengruppen sowie zur deutschen Gesamtbevölkerung (Quelle: Destatis, 2024).

Auch internationale Organisationen wie die OECD und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichen regelmäßig Berichte zur Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt. Die OECD-Studie zur Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt (2023/2024) untersucht den Bildungsstand und die Berufsperspektiven von Geflüchteten in Deutschland im Vergleich zu anderen OECD-Staaten. Ergänzend dazu analysiert die DIW-Studie zum Bildungsstand und Qualifikationsniveau von Geflüchteten, inwiefern die bisherigen Zuwanderungswellen den Fachkräftemangel abfedern konnten oder ob die Mehrheit der Migranten eher in niedrigqualifizierten Berufen tätig ist (Quelle: OECD, 2023/2024; DIW, 2024).

Einschränkungen der Daten

Es ist wichtig zu betonen, dass offizielle Statistiken in der Regel nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erfassen. Informelle Arbeitsverhältnisse, Schwarzarbeit oder Beschäftigungen in nicht gemeldeten Dienstleistungssektoren werden oft nicht vollständig abgebildet. Zudem beruhen viele Angaben zum Bildungsstand von Geflüchteten auf Selbstauskünften, was gewisse Unsicherheiten mit sich bringt.

Der Bildungsstand von Geflüchteten – ein oft übersehener Faktor in der Fachkräftedebatte

Zwar wurde der Bildungsstand im vorliegenden Text nicht ausführlich behandelt, doch er spielt eine zentrale Rolle bei der Frage, ob Migration tatsächlich den Fachkräftemangel lindern kann. Verschiedene Studien zeigen, dass ein großer Teil der Geflüchteten aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak nur über eine geringe oder gar keine schulische Ausbildung verfügt. Laut einer Untersuchung der OECD (2023) weisen über 40 Prozent der erwachsenen Geflüchteten aus diesen Regionen erhebliche Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben auf oder sind funktionale Analphabeten.

Besonders auffällig ist der Unterschied zu anderen Migrantengruppen: Während Zuwanderer aus der EU oder aus Industrieländern überdurchschnittlich oft akademische Abschlüsse mitbringen, fehlt vielen Geflüchteten nicht nur eine formale Schulbildung, sondern auch jede berufliche Qualifikation. Dies erschwert eine schnelle Integration in den deutschen Arbeitsmarkt – insbesondere in hochqualifizierten Berufen. Laut einer Studie des IAB (2024) haben lediglich 10 bis 15 Prozent der Geflüchteten in Deutschland eine Ausbildung oder ein Studium, das mit deutschen Standards vergleichbar ist.

Diese Zahlen zeigen, dass Migration allein das Problem des Fachkräftemangels nicht lösen kann. Während in Sektoren mit niedrigen Qualifikationsanforderungen – etwa im Sicherheitsdienst, in Lieferdiensten oder im Einzelhandel – Migranten eine bedeutende Rolle spielen, bleibt der Fachkräftemangel in anspruchsvollen Berufen wie Ingenieurwesen, IT oder Pflege weiterhin hoch. Die oft geäußerte Annahme, dass die Flüchtlingsmigration von 2015 und danach einen wesentlichen Beitrag zur Schließung von Fachkräftelücken leistet, erweist sich damit als nicht haltbar.