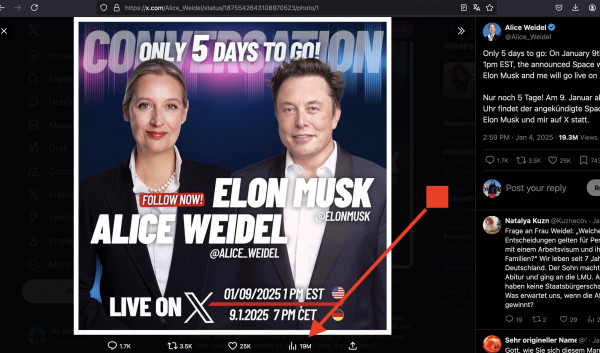

Historischer Live-Chat auf X (ehemals Twitter): Elon Musk und Alice Weidel erreichen bis 19 Mio. Zuschauer – Bundestagsverwaltung unter Druck wegen Kritik an vermeintlicher Manipulation

Am 9. Januar 2025 sorgte ein Live-Chat auf X (ehemals Twitter) für ein politisches Erdbeben in Deutschland. Elon Musk, der Tech-Milliardär und Chef von X, diskutierte ab 19 Uhr mit Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD, über die Zukunft Deutschlands. Der Chat erreichte eine Rekordreichweite von bis zu 19 Millionen Zuschauern und wurde zusätzlich von privaten Nutzern live auf YouTube gestreamt, wodurch sich die Debatte über mehrere Plattformen erstreckte.

Der Live-Chat, eine Premiere in der deutschen politischen Kommunikation, zieht jedoch auch rechtliche und politische Konsequenzen nach sich: Die deutsche Bundestagsverwaltung, die noch unter dem Einfluss der Regierungsparteien von SPD und Grünen steht, prüfe, teilte sie mit, ob es sich nach ihrer Ansicht um illegale Parteienfinanzierung handeln könnte, was nicht wenige als absurd bezeichnen und als Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit.

Livestream auf X: Ein politisches Novum

Der Live-Chat bot eine Plattform für einen direkten Austausch über Deutschlands politische Herausforderungen. Musk äußerte sich klar: „Nur die AfD kann Deutschland retten.“ Alice Weidel nutzte die Gelegenheit, die Pläne ihrer Partei vorzustellen. Themen wie nukleare Energie, Steuerentlastungen, die Bekämpfung illegaler Migration und die wirtschaftliche Stabilität standen im Mittelpunkt. Der respektvolle und sachliche Ton des Gesprächs wurde von vielen Zuschauern gelobt.

Gleichzeitig strahlten private Nutzer das Gespräch auf YouTube aus, um die Reichweite weiter zu erhöhen. Ein Beispiel ist der Kanal von Marc Friedrich, der mit 560.000 Abonnenten einen Live-Restream anbot, der schon zwei Stunden nach der X-Übertragung 318.000 Zuschauer erreichte. Die Kommentarsektion war lebhaft: Insgesamt 261 Kommentare während des Streams und zahlreiche weitere danach spiegelten die Meinungsvielfalt wider. Ein Zuschauer schrieb: „Das war ein ruhiges, respektvolles und unaufgeregtes Gespräch. Bitte mehr davon.“ Die Zuschauer lobten die Authentizität des Gesprächs und die Möglichkeit, eine solche Debatte in Echtzeit zu verfolgen.

Politische Reaktionen: Rechtsprüfung oder Inszenierung?

Die politischen Reaktionen folgten schnell – und waren größtenteils negativ. Vor allem Politiker der SPD, Grünen und anderer Regierungsparteien warfen Musk vor, sich „unerlaubt“ in die deutsche Politik einzumischen. Die deutsche Bundestagsverwaltung, welche noch von den Regierungsparteien dominiert wird (SPD, Grüne) will nun prüfen, teilte sie mit, ob der Live-Chat und die Streams als illegale Parteienfinanzierung gewertet werden könnten.

Grundlage sei eine Reform des Parteiengesetzes, wonach Wahlwerbung durch Dritte als Parteispende eingestuft werden kann, wenn diese aus dem Ausland stamme. Da X und Musk in den USA ansässig sind, sehen SPD und Grüne und einige deutsche Massenmedien einen potenziellen Verstoß gegen das deutsche Verbot von Parteispenden aus Nicht-EU-Ländern. Die NGO LobbyControl erklärte, dass die Reichweite des Live-Chats „einer kostenintensiven politischen Werbeaktion“ gleichkomme, die normalerweise hohe Summen kosten würde. Nur: Wenn deutsche Politiker sich zu Wahlen in Russland, Afrika oder Arabien äußern, soll das wiederum keine Parteienspende in den dortigen Ländern gewertet werden. Diese Sichtweise verwundert auch viele promovierte Politologen und schütteln über so viel Willkür von Interpretationen in Deutschland nur noch den Kopf.

Skeptiker sehen im Vorgehen der deutschen Bundestagsverwaltung ein gezielt inszeniertes Manöver der Regierungsparteien, um politische Gegner zu diskreditieren. Sie werfen der SPD und den Grünen vor, den Rechtsstaat zu verdrehen, indem sie rechtliche Prüfungen nutzen, um politische Gegner zu delegitimieren.

Kritik an den Vorwürfen: Recht auf Meinungsfreiheit

Die Behauptung, Musk habe sich „unerlaubt“ in die deutsche Politik eingemischt, wird von Kritikern als völlig unbegründet abgelehnt. Gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes steht jedem das Recht auf freie Meinungsäußerung zu: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Musk hat nichts anderes getan, als seine Meinung zu äußern – ein Recht, das in Deutschland nicht nur möglich, sondern verfassungsrechtlich geschützt ist.

„Warum sollte ein Tech-Milliardär nicht das Recht haben, seine Meinung zu äußern?“, fragt ein promovierter Kritiker. „Das Grundgesetz schützt die freie Meinungsäußerung ausdrücklich. Der Versuch, Musk wegen seiner Worte zu kriminalisieren, ist ein Angriff auf die Demokratie.“ Ein weiterer Kommentar ergänzt: „Wenn das wirklich illegal wäre, dann dürften ja keine Plattformen mehr für oder gegen Parteien berichten, schreiben oder veröffentlichen.“

Fazit: Wendepunkt in der politischen Kommunikation

Der Live-Chat auf X und die privaten Streams auf YouTube markieren einen historischen Moment in der politischen Kommunikation. Elon Musk und Alice Weidel haben gezeigt, wie soziale Medien die politische Debatte verändern können. Doch die Reaktion der deutschen Politik wirft die Frage auf, ob sie bereit ist, sich mit den Herausforderungen dieser neuen Realität auseinanderzusetzen – oder ob sie weiterhin auf peinliche und manipulative Strategien setzt, die das internationale Ansehen Deutschlands als liberale Demokratie gefährden.

Die Kritik an den rechtlichen Prüfungen zeigt, wie sehr traditionelle politische Akteure mit der Dynamik moderner Kommunikation überfordert sind. Die Regeln der politischen Kommunikation haben sich unwiderruflich verändert. Es liegt an der deutschen Politik, dies zu akzeptieren – oder Gefahr zu laufen, hinter der internationalen Entwicklung zurückzufallen. Zudem wird der Graben zwischen Wählern, die sowieso keine Massenmedien konsumieren und nur noch Social Media nutzen damit immer größer. Immerhin hat in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt zur Europawahl jeder dritte wahlberechtigte und an der Wahl teilgenomme Bürger AfD gewählt. Das nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern aus massiver Enttäuschung über die anderen Parteien und deren Politik.